○十和田地域広域事務組合消防通信取扱規程

平成10年4月1日

訓令第46号

十和田地区消防事務組合消防通信取扱規程(平成4年十和田地区消防事務組合訓令第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 配置及び保管(第7条~第12条)

第3章 消防通信(第13条~第39条)

第4章 検査(第40条・第41条)

第5章 点検及び整備(第42条~第48条)

第6章 受令機(第49条)

第7章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、消防通信の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(平17訓令5・一部改正)

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、法令、条例、規則又はその他の規程において使用する用語の例による。

(管理)

第3条 通信指令課長は、通信運営の万全を期するため、通信機器の配置、保管、点検、整備及び通信方法(以下「通信管理」という。)について総括するものとする。

2 所属長は、設置又は配置された通信機器の機能を正常に発揮させるため、適正な通信管理を行わなければならない。

(指導)

第4条 通信指令課長は、通信機器の機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の疎通を図るため、通信管理について、必要な指導を行わなければならない。

(通信機器の新設等)

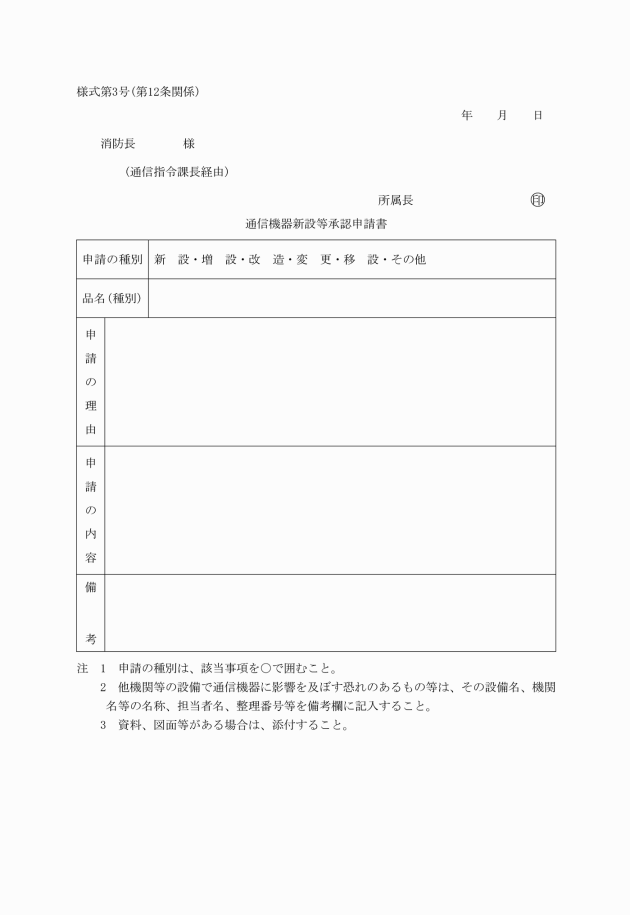

第5条 所属長は、あらかじめ通信指令課長の合議を得て、消防長の承認を得なければ、通信機器を新設、増設、改造、変更及び移設し、若しくは通信機器の機能に影響を与え、又は与えるおそれのあるものを設けてはならない。

(通信指令員及び通信員の遵守事項)

第6条 通信指令員及び通信員は、十和田地域広域事務組合警防規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第41号。以下「警防規程」という。)第105条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項の処理に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務に当たっては、常に精神を緊張し、その注意力のすべてを職務に注ぐこと。

(2) 通信機器は、消防業務以外に使用しないこと。

(3) 勤務中に知り得た秘密は、他に漏らさないこと。

(4) 通信は、簡潔かつ明瞭適切に行い、暴言及び冗語等を交えないこと。

(5) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(6) 軽易なものを除き、通信内容は確実に記録すること。

(7) 勤務中に重要又は異例と認めることが発生したときは、速やかに上司に報告し、その指示を受けること。

(8) 勤務交替においては、当該勤務中における処理事項及び見聞事項等を次の当番者に引き継ぐとともに、特に必要がある場合は、その都度上司に報告すること。

(9) 通信指令室(仮眠室及び事務室を含む。)では喫煙しないこと。

2 通信指令員及び通信員は、特に指示されないかぎり次に掲げるところにより勤務しなければならない。

(1) 通信指令員は、あらかじめ指定された人員により通信指令勤務に従事すること。ただし、他の業務に従事している場合又は待機中の場合であっても消防部隊に出動指令(救急隊のみの出動指令を除く。)をしたとき、又は指令業務がふくそうし、処理が困難になったときは、通信指令課長の指示に基づき、当該勤務に従事すること。

(2) 通信員は、あらかじめ指定された人員により勤務すること。

第2章 配置及び保管

(通信機器の配置等)

第7条 通信指令課長は、通信機器の機能その他を考慮して、所属への適正な配置、配置替え及び使用廃止を決定しなければならない。

2 通信指令課長は、通信設備の配置を決定する場合は、その配置する場所又は車両等を指定するものとする。

3 所属長は、使用廃止した通信機器が不用となり、又は修理しても使用に堪えないと認められるときは、十和田地域広域事務組合財務規則(平成10年十和田地域広域事務組合規則第34号)第5条で準用する十和田市財産規則(平成17年十和田市規則第78号)第52条の手続をとらなければならない。

(平17訓令1・一部改正)

(保管)

第8条 所属長は、配置又は設置された通信機器を常に良好な状態で使用できるよう整備し、適正に保管しなければならない。

(標示)

第9条 所属長は、通信機器に所属名、種別、種別記号及び整理番号を別に定めるところにより、標示しなければならない。

(配置申請等)

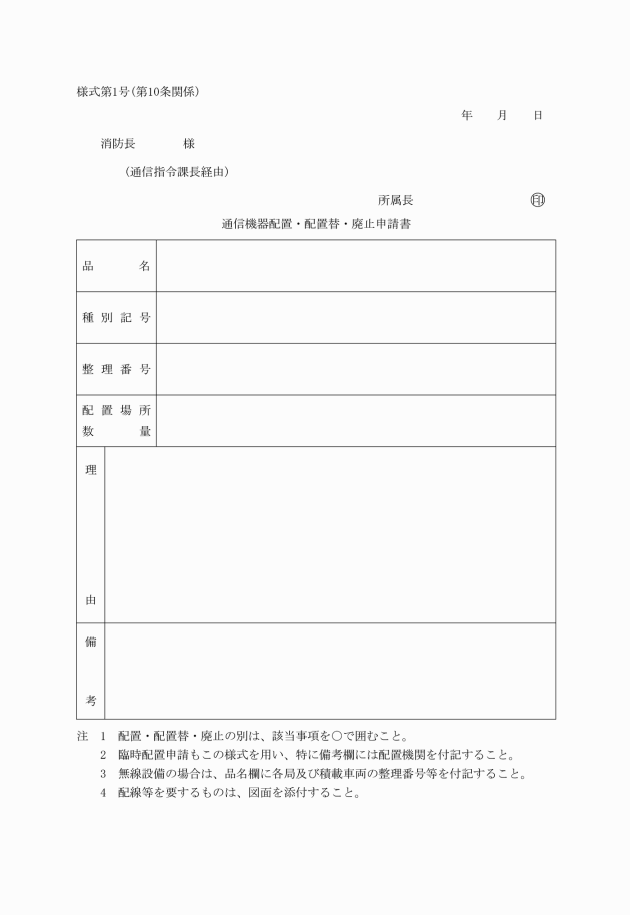

第10条 所属長は、通信機器の配置、配置替又は使用廃止の必要を認めるときは、通信機器配置・配置替・廃止申請書(様式第1号)を通信指令課長を経由して消防長に申請しなければならない。

2 所属長は、演習、訓練、警戒又は査察等のため臨時に通信機器を必要とするときは、前項に準じて消防長に申請しなければならない。

(平17訓令5・一部改正)

第3章 消防通信

(通信指令員及び通信員が処理する事項)

第13条 通信指令員及び通信員は、次の各号に掲げるところにより警防規程第105条第1項各号及び第2項各号の事項を処理しなければならない。

(1) 災害通報の受付

ア 通信指令員及び通信員は、災害通報を受付するときは、災害発生場所、対象物名、災害状況、目標物、傷病程度、通報者の氏名、通報電話番号その他必要な事項を確認すること。

イ 通信員は、アの災害通報を受付したときは、直ちに通信指令課に通報すること。

(2) 指揮命令の伝達

通信指令員は、現場最高指揮者から警防活動に必要な指揮命令事項を消防部隊に伝達するよう要請を受けたときは、直ちに当該命令事項を伝達すること。

(3) 関係機関への出動要請の伝達

通信指令員は、現場最高指揮者から災害状況により関係機関に対して出動するよう要請を受けたときは、直ちに当該機関へ伝達すること。

(4) 支援情報の収集及び提供

通信指令員は、各種情報の収集に努め、現場最高指揮者に対し、適時に当該情報を提供すること。

(5) 現場速報

通信指令員は、現場最高指揮者からの現場速報に基づき、災害情報の収集に努め、必要に応じて署所及び関係機関へ当該情報を速報すること。

(6) 消防部隊の現況の掌握

ア 通信指令員及び通信員は、消防部隊の現状を次の区分ごとに掌握しておくこと。この場合、通信指令員は、出動可能な車両の現状を車両運用表示盤に表示しておくこと。

(ア) 出動中 災害現場に出動しているとき。

(イ) 署外活動中 警防業務等により配置場所を離れているとき。

(ウ) 待機中 警防活動に備え配置場所に待機しているとき。

(エ) 整備中 故障その他の事由により出動できないとき。

イ 通信員は、所属署長の消防部隊のアに掲げる現況の区分が変更したときは、署所端末装置の車両設定部により直ちに通信指令課に通報すること。

(7) 住民への広報

通信指令員は、消防部隊が緊急出動(救急隊のみの出動を除く。)するとき、又は警防訓練のため消防車両がサイレンを吹鳴して走行するときは、速やかに住民に対する広報事項を広報用装置に録音し、住民からの問合せに備えること。

(平17訓令5・一部改正)

(1) 火災指令 各種の火災に消防部隊を出動させるための指令

(2) 救急指令 救急事故等に救急隊を出動させるための指令

(3) 救助指令 交通事故(船舶、鉄道及び航空機事故を含む。)、自然災害及びその他の事故により発生した要救助者を救出するため、消防部隊を出動させるための指令

(4) 特殊救急救助指令 集団事故等特殊災害に消防部隊を出動させるための指令

(5) 警戒指令 火災及び人命危険の警戒に消防部隊を出動させるための指令

(6) 水防指令 河川の氾濫等による被害を防止するため消防部隊を出動させる指令

(7) 調査指令 事後聞知又は緊急性を有しないその他の事象を確認若しくは調査するため消防部隊を出動させる指令

(8) その他の指令 前各号以外の災害時等に消防部隊を出動させるための指令

(平17訓令5・一部改正)

2 通信指令員は、配置場所を離れている消防部隊に出動指令をしたときは、直ちに出動該当隊の確認を行わなければならない。

(指令の取扱い)

第16条 指令電話の取扱いは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 通信指令員は、指令後応答ランプの状況を確実に把握すること。

(2) 消防部隊の隊長は、指令内容が不明なときは、指令書によるときは了解ボタンを押した後直ちに内線電話で指令内容を確認し、その他の場合は無線等で指令内容を確認すること。

(3) 一斉指令は、通信指令課からの一方通話であるので、慎重に受信すること。

(予告信号)

第17条 出動指令等の予告信号の区分、送出時間等は、別表第2のとおりとする。

(指令台等の取扱)

第18条 指令台の取扱いは、次の各号に掲げるところにより通信指令員が行うものとする。

(1) 常に指令台の着信に留意し、緊急通報用電話(電話サービス契約約款(昭和60年4月電経本第2号)第58条に規定する消防機関に提供される緊急通報用電話をいう。以下同じ。)の呼出し信号があったときは、迅速に受付操作をし、災害状況等は必要に応じて記録すること。

(2) 緊急通報用電話により災害通報を受付した場合において、必要と認めたときは、回線を保留し、災害状況を確認すること。

(3) 救急活動の円滑な処理のため必要と認めるとき、又は救急隊長から要請があったときは、無線電話と有線電話を接続すること。

2 指令台に接続されている録音テープは、収録日時及び災害事象に応じ必要と思われる事案を記録し、1年間これを保存するものとする。

3 指令台が故障等により受付が不能となったときは、非常用指令設備を使用するものとする。

(指令電送の試験)

第19条 指令電送の試験は、毎日1回以上定時に行うほか、必要により臨時に試験を行うものとする。

(通信統制)

第24条 警防規程第104条に規定する通信統制は、その緊急重要度を勘案し、通信順位又は抑制の指示等について必要な統制を行うものとする。

2 無線統制が行われた場合、災害出動に関係のない陸上移動局は、緊急用務を除いて通信指令課の呼出しに応ずる以外交信してはならない。

3 危険物等特殊火災その他大規模火災により、各署所の消防部隊が同時に活動する場合は、通信指令課が各署所の消防部隊単位に使用周波数(チャンネル)を指示するものとする。

4 災害現場における各隊の交信は、通信指令課を経由して行うか又は通信指令課の承認を得て相手の周波数(チャンネル)に切替えて行うものとする。

5 災害現場に現場指揮本部を設置した場合、各署所の消防部隊は災害情報を現場指揮本部に通報し、現場指揮本部が統括して通信指令課に通報するものとする。

6 通信指令課長は、通信統制の必要がないと認めたときは、通信の抑制又は禁止措置を速やかに解除するものとする。

(無線局の開局及び閉局)

第25条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 固定局及び基地局は、常時開局しておくこと。

(2) 陸上移動局のうち、車載型移動局は、庁舎を離れるとき開局し、帰庁したとき閉局すること。

(3) 陸上移動局のうち、携帯型移動局は、通信を行う必要があるとき開局し、必要がなくなったとき閉局すること。

2 陸上移動局は、開局したとき又は閉局しようとするときは、通信指令課にその旨を通報しなければならない。ただし、通信統制されたときは、この限りでない。

3 陸上移動局の開局及び閉局は、移動局付加装置又は音声により行うものとする。

4 通信指令員は、基地局が障害等により送受信できないときは、直ちにその旨を指令電話で署所に通報し、必要な措置を講じなければならない。

(陸上移動局の非常開局)

第26条 陸上移動局は、指令電話その他の有線通信が途絶したときは、直ちに開局し、通信指令課の指示があるまで閉局してはならない。

(1) 現場指揮本部で運用する陸上移動局は、5ワット以上のものとする。

(2) 現場最高指揮者は、現場指揮本部で運用する陸上移動局を定めたときは、直ちに通信指令課へ通報するものとする。

(3) 現場指揮本部における陸上移動局の運用は、現場指揮本部を設置したときから解除されるまでの間とし、呼出し名称は「○○現場指揮本部」と宣言するものとする。この場合において通信指令員は、各無線局に対し、直ちにその旨を周知しなければならない。

2 訓練のため現場指揮本部を設置したときの無線局の運用については、前項各号に掲げる取扱いに準じて行うものとする。

(1) 交信内容のうち敬語等不必要な用語は、極力これを省略し、簡易短文化を図ること。

(2) 交信時の言語は、正確かつ適切な速度で行い、名称、記号等は努めて無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第14条第3項の通話表を使用すること。

(3) 交信用語には、努めて消防用語及び救急用語を用いること。

(4) 秘密性を有する通信又は特別の事情により本来の用語を用いることが適当でないと認める場合は、別表第8に定める無線略号を使用すること。

(5) 交信内容の誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。

(6) 開局中の無線局に呼出しがあったときは、直ちに応答すること。ただし、業務によりやむを得ず陸上移動局を離れる等これに応ずることができないときは、あらかじめ通信指令課に通報すること。

2 災害現場から警防活動に係る命令、要請、指示等を発するときは、必ず発令者の所属部隊職名を冠するものとする。

3 通信指令員は、陸上移動局から次に掲げる通報があったときは、通報時分を応答するものとする。

(1) 消防部隊の最先着隊

(2) 第2、第3及び特命出動要請

(3) 消防部隊の現場引揚命令

(4) 消防部隊の最終引揚

(5) 救急隊の現場到着

(6) 救急隊の病院到着

(7) 関係機関等の到着

4 前3項に掲げるもののほか、無線操作を行う者は、無線局が通信時以外に送信状態にならないよう留意しなければならない。

(平17訓令5・一部改正)

(県内共通波及び全国共通波による無線通信)

第29条 県内共通波又は全国共通波による無線通信は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 人命の救助(救急活動を含む。)若しくは災害の防ぎょ活動のため基地局又は陸上移動局が他の市町村の消防機関所属の基地局又は陸上移動局と通信を行う場合

(2) 消防相互応援協定等に基づき、当該協定締結市町村の消防機関と災害現場等で通信を行う場合

(無線局の通信試験)

第30条 無線局の通信試験は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 固定局の通信試験は、通信指令課が統括し、毎日午後5時から順次行う。

(2) 十和田消防署管内の基地局と陸上移動局の通信試験は、通信指令課が統括し、毎日前号の通信試験が終了した時点から順次行う。

(4) 六戸消防署管内の基地局と陸上移動局の通信試験は、六戸消防署の基地局が統括し、前号の通信試験が終了した時点から順次行う。

(5) 前3号の規定にかかわらず、救急波の通信試験は、通信指令課が統括するものとする。

2 前項に規定するもののほか、無線局は臨時に通信試験を行うことがある。

3 県内共通波及び全国共通波の通信試験は、毎週土曜日午後1時から第1項の規定に準じて行うものとする。

(平17訓令5・一部改正)

(感度及び明瞭度の基準)

第31条 無線局の通信試験における感度及び明瞭度の応答基準は、別表第9に定めるところによる。

(無線通信の中継)

第32条 無線通信の中継は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 基地局と陸上移動局又は陸上移動局相互間の通信において感度不良等の場合

(2) 前号に掲げるもののほか、通信指令課において無線通信の中継を必要と判断し、陸上移動局を指定した場合

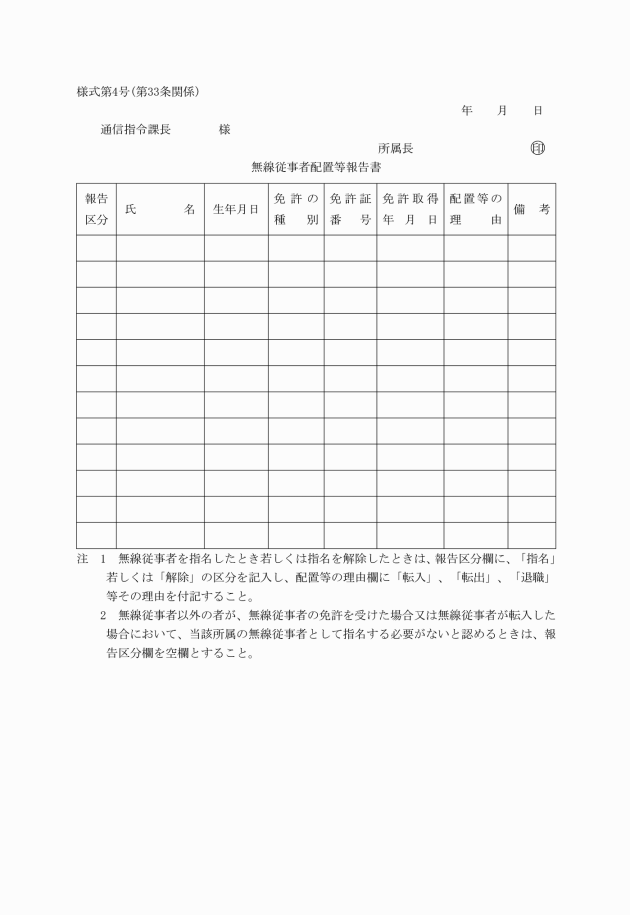

(1) 課の無線局に置く無線従事者 課長

(2) 署所の無線局に置く無線従事者 消防署長

2 課長及び消防署長は、無線従事者を指名したとき、又は氏名を解除したときは、無線従事者配置等報告書(様式第4号)により、通信指令課長に報告しなければならない。

3 通信指令課長は、前項の無線従事者配置等報告書の提出があったときは、電波法(昭和25年法律第131号)の定めるところにより、無線従事者の選(解)任手続を行わなければならない。

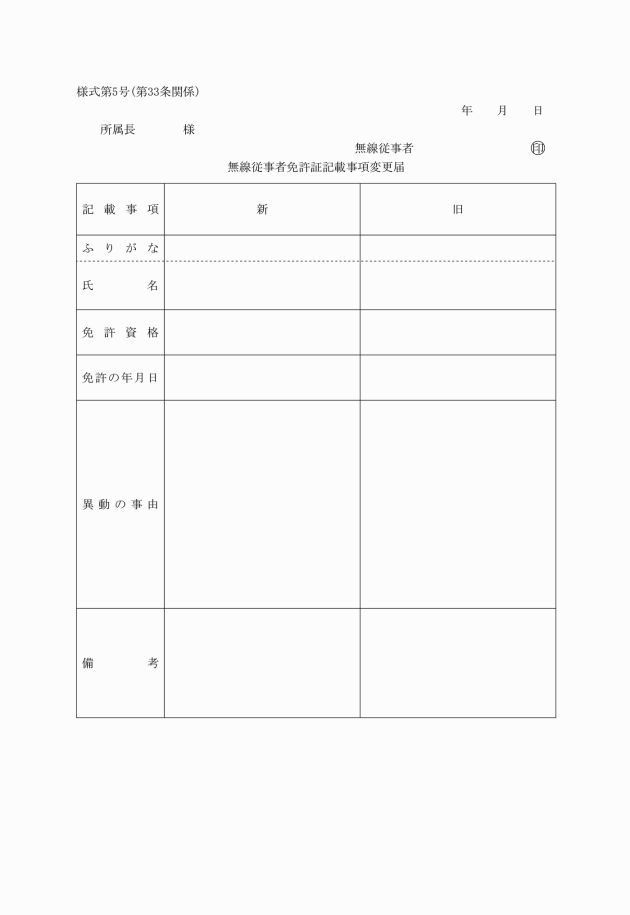

(1) 現に受けている免許のほかに新たな免許を受けたとき、又は改姓若しくは改名をしたとき 無線従事者免許記載事項変更届(様式第5号)

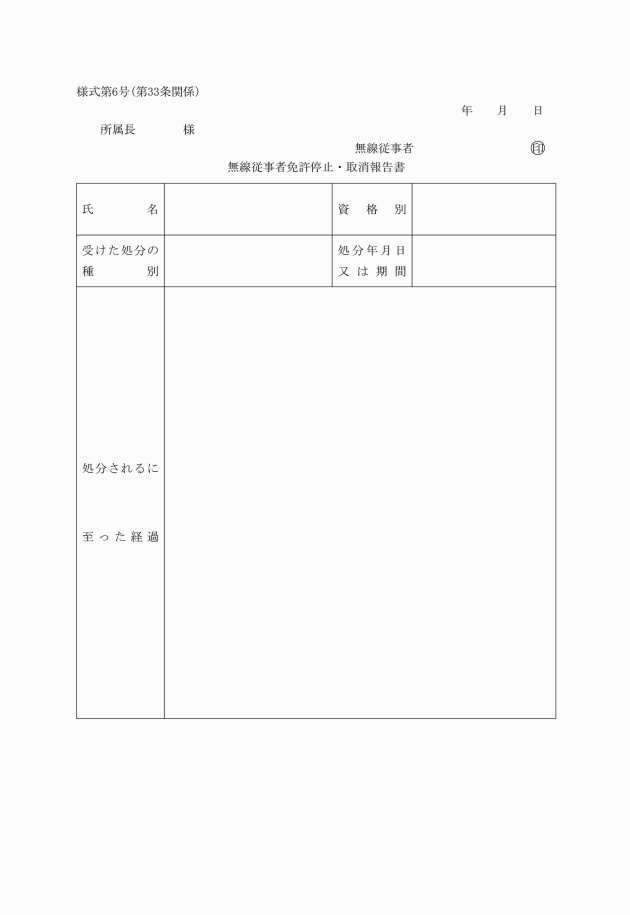

(2) 無線従事者の免許を停止され、又は取り消されたとき 無線従事者免許停止・取消報告書(様式第6号)

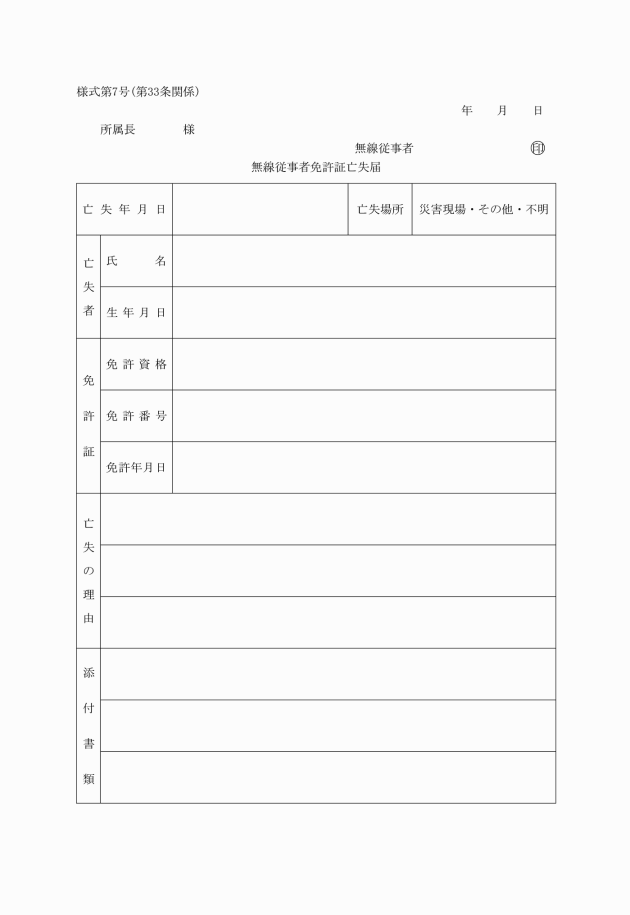

(3) 無線従事者の免許を亡失したとき 無線従事者免許証亡失届(様式第7号)

5 所属長は、前項の届出があったときは、速やかにその旨を通信指令課長に報告しなければならない。

6 所属長は、所属職員が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに無線従事者配置等報告書により通信指令課長に報告しなければならない。

(1) 無線従事者の免許を受けていない職員が無線従事者の免許を受けたとき。

(2) 人事異動により無線従事者が転出若しくは転入したとき。

(3) 無線従事者が退職したとき。

7 無線従事者の処理すべき事項は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 無線設備の操作及びその指導

(2) 通信方法の指導

(3) 無線局の業務の実態把握

(4) その他無線局の運用に関する事項

(平17訓令5・一部改正)

(消防通信に使用する時刻等の表示の原則)

第34条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとし、分を最少の単位とする。

2 前項の規定による時刻又は時間の計時は、電波法第60条の規定により設置する時計により行うものとする。

(時刻の照合)

第35条 無線局運用規則第3条に規定する時刻の照合は、中央標準時を用い、毎日午後零時に行うものとする。

(気象の記録)

第36条 通信指令員は、青森県から気象状況の悪化に伴う通報があるときは、気象通報記録簿(様式第8号)に記録しておかなければならない。

(気象状況の通報)

第37条 通信指令員は、必要に応じて出動消防部隊へ気象状況の通報を行わなければならない。

2 前項の通報する気象状況は、原則として組合の気象観測装置で観測した気象とする。

(業務書類等)

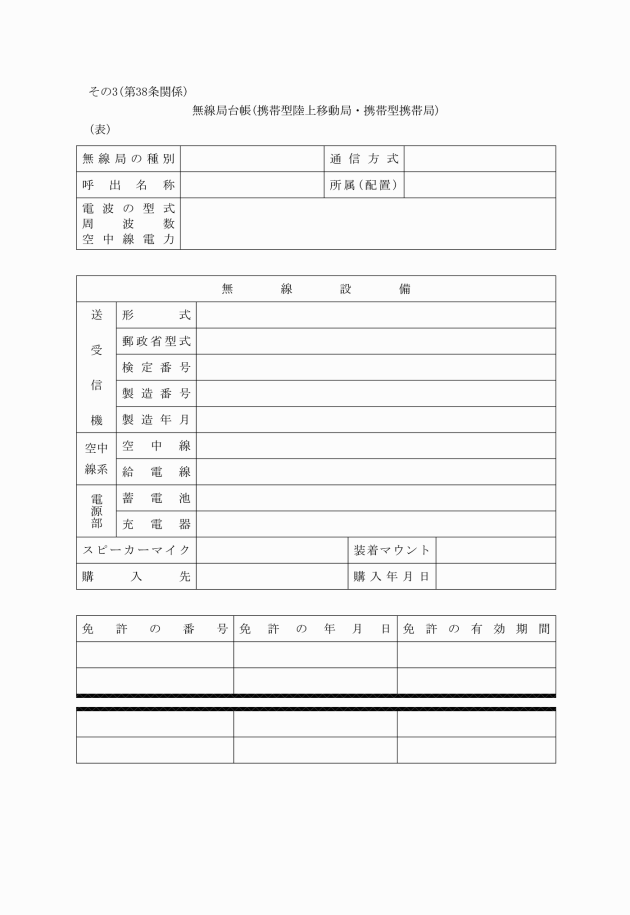

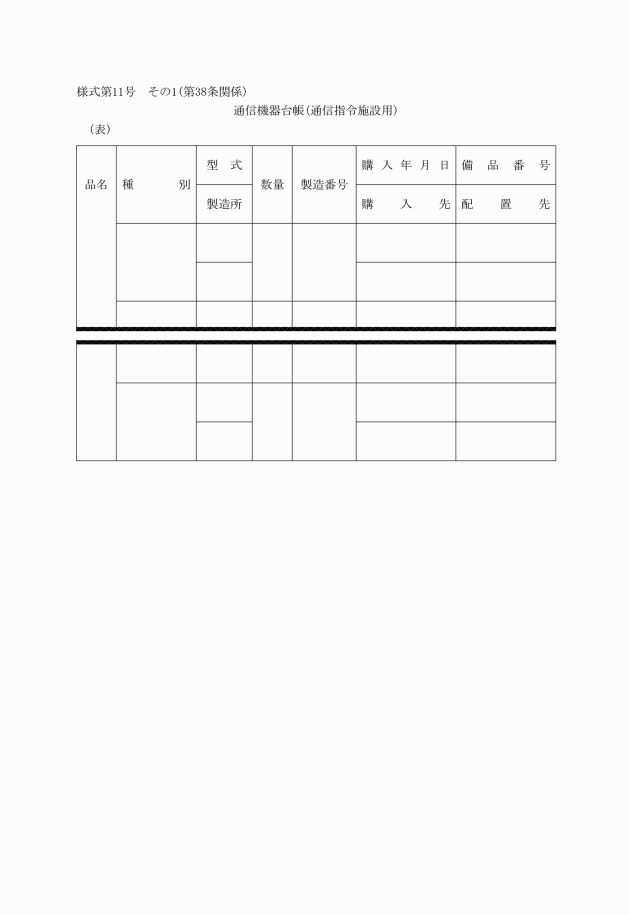

第38条 所属長は、無線局に次の各号に掲げる業務書類等を備え付け、常にこれらの業務書類等を整理しておかなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線検査簿

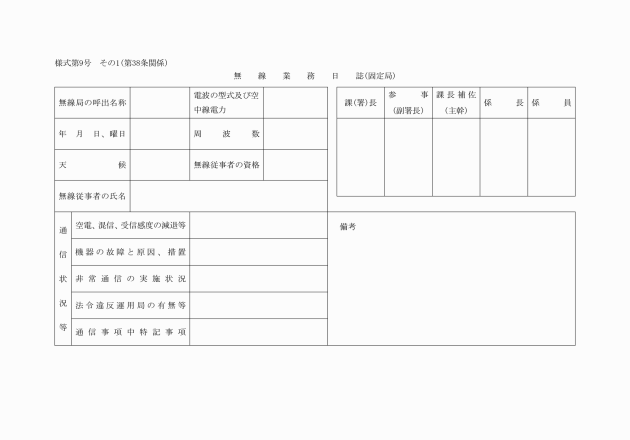

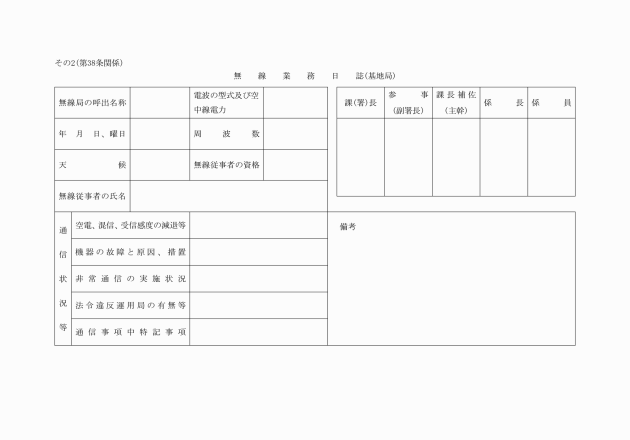

(3) 無線業務日誌(様式第9号)

(4) 無線局免許(変更)申請書の添付書類の写し

(5) 無線従事者選(解)任届出の写し

(6) 電波法令集

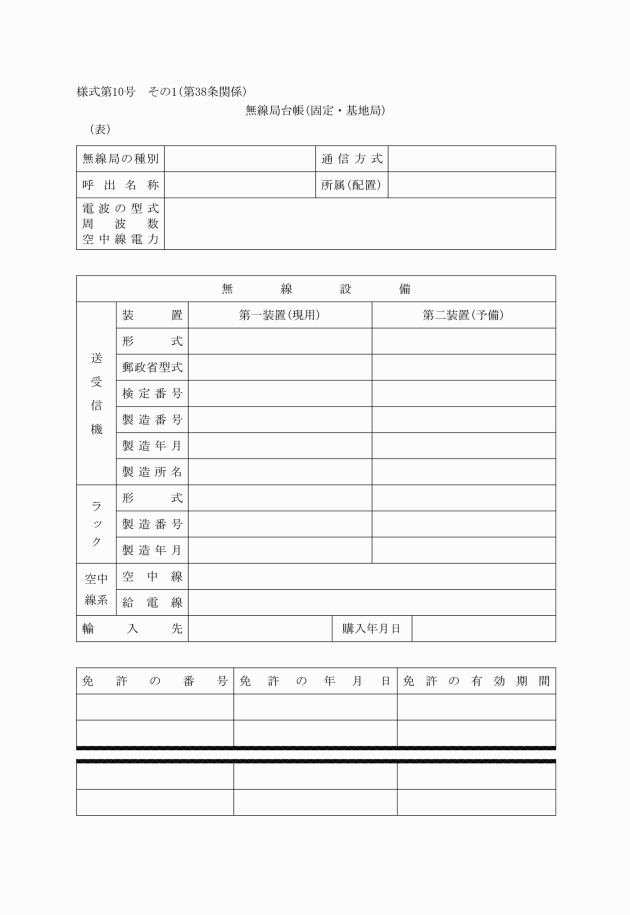

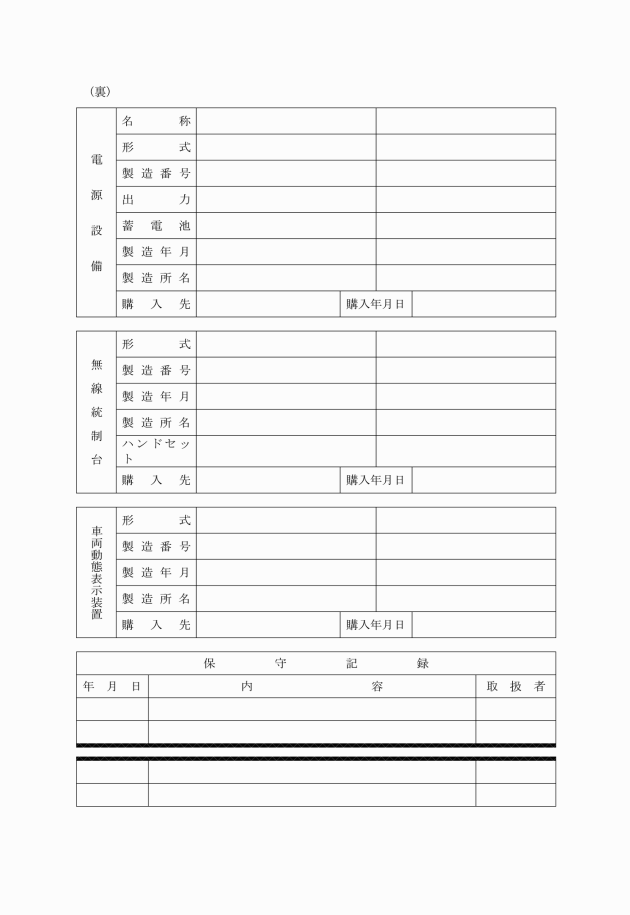

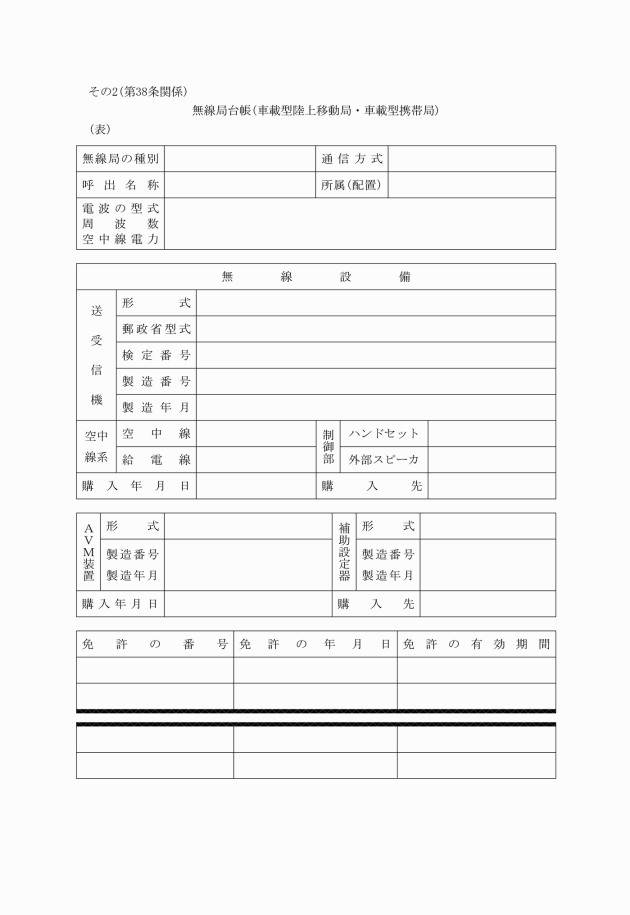

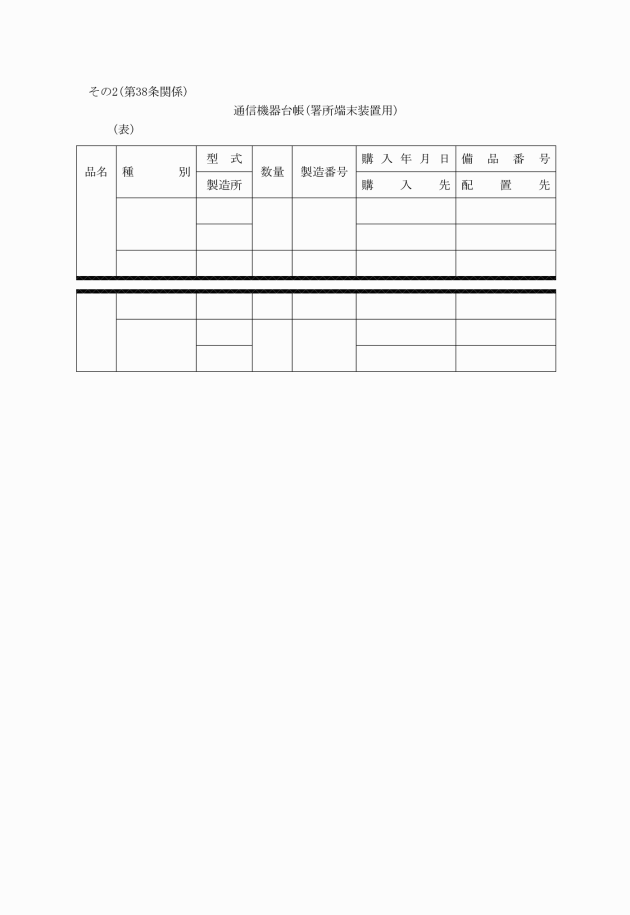

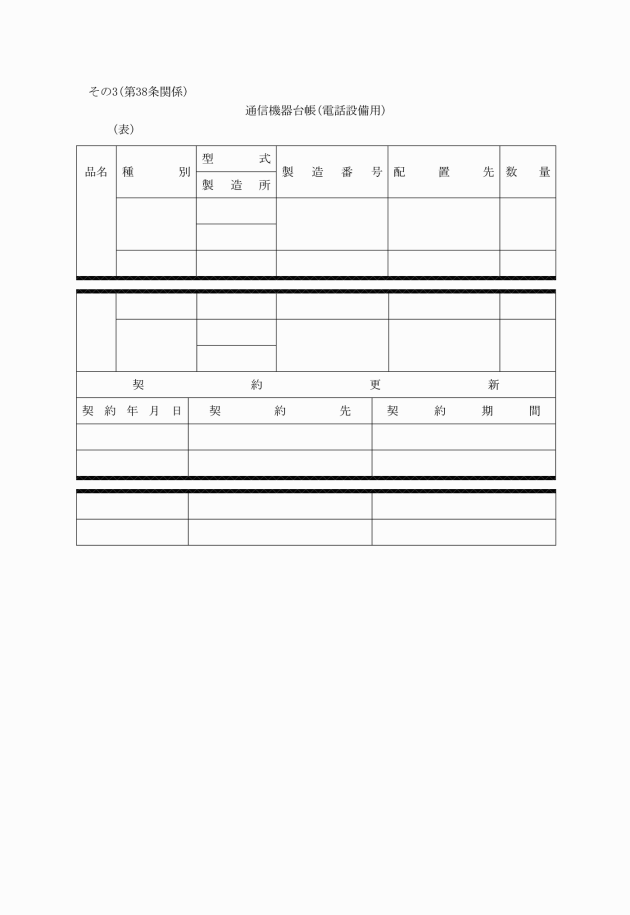

(7) 無線局台帳(様式第10号)

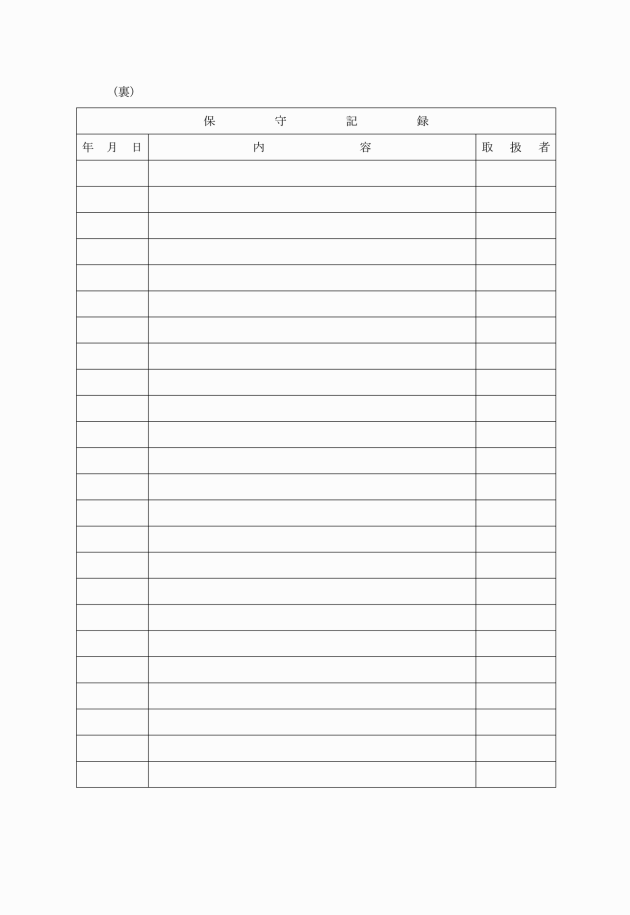

(8) 通信機器台帳(様式第11号)

(9) その他関係法令の規定により必要とするもの

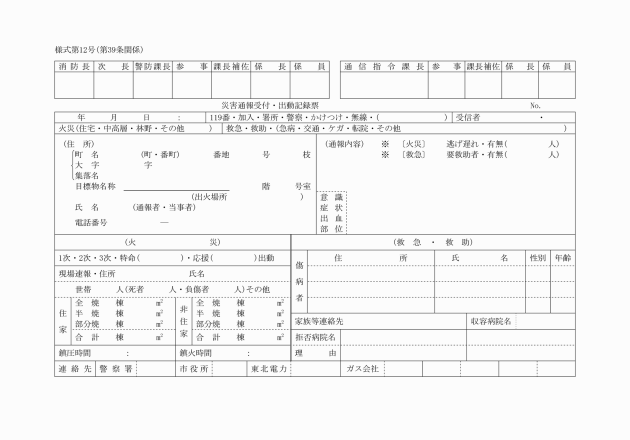

(1) 災害通報受付・出動記録票(様式第12号)

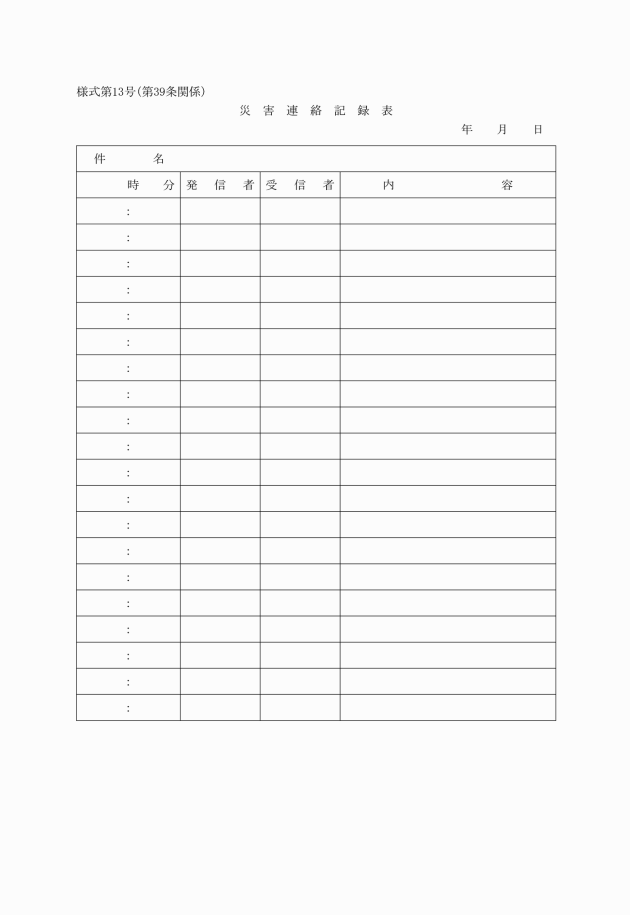

(2) 災害連絡記録表(様式第13号)

(3) 無線業務日誌

3 通信指令員及び通信員は、災害等の報告を災害通報受付・出動記録票に必要な書類を添えて、通信指令課長に報告しなければならない。

第4章 検査

(監視及び検査)

第40条 通信指令課長は、必要に応じて通信連絡の設定等の監視並びに通信機器の機能の良否及び保管の適否を検査するものとする。

(法令に基づく検査の立会い)

第41条 通信指令課長は、設置又は配置された無線局が電波法に基づく検査を受けるときは、必要に応じて当該無線局の無線従事者として選任されている者を立会わせることができる。

2 通信指令課長は、設置された構内交換設備等が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく検査を受けるときは、所属職員を立会わせるものとする。

第5章 点検及び整備

(1) 日常点検 各所属において勤務交替時及び使用の都度行う点検

(2) 定期点検 年2回以上、各所属において機種ごとに日を定めて行う点検

(3) 業者点検 保守契約に基づき、通信機器の保全を専門的に行っている業者により行う点検

(4) 特別点検 前3号によるほか所属長が必要と認める場合に行う点検

(1) 員数の確認

(2) 外観及び構造の異常の有無

(3) 機能の良否

(平17訓令5・一部改正)

(点検実施の指定)

第44条 所属長は、無線従事者として選任されている者のうちから、通信機器の定期点検、整備及び応急措置を行う者(以下「点検実施者」という。)を指定しておかなければならない。

(所属整備)

第45条 点検実施者は、所属長が通信機器の機能維持のため必要と認めたとき、又は通信機器の障害を発見したときは、通信指令課長に連絡をし、整備を依頼しなければならない。

(本庁整備)

第46条 通信指令課長は、前条の整備が困難なとき、又は通信機器の機能維持のため必要と認めたとき整備を行うものとする。

(故障等の報告と措置)

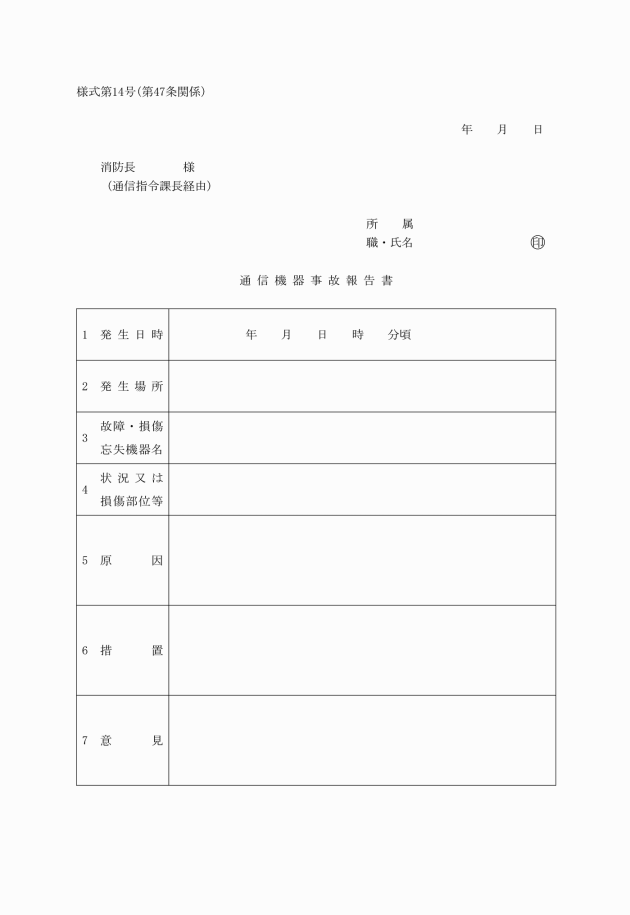

第47条 職員は、設置又は配置された通信機器の故障、亡失その他の障害を発見したとき、又はこれらを知ったときは、直ちにその内容、発生原因等を所属長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をとらなければならない。

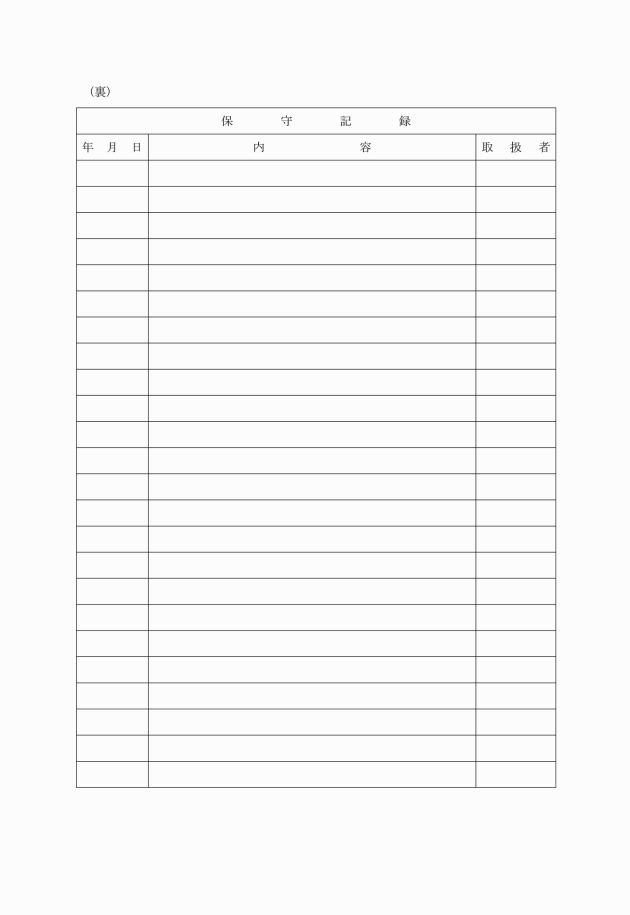

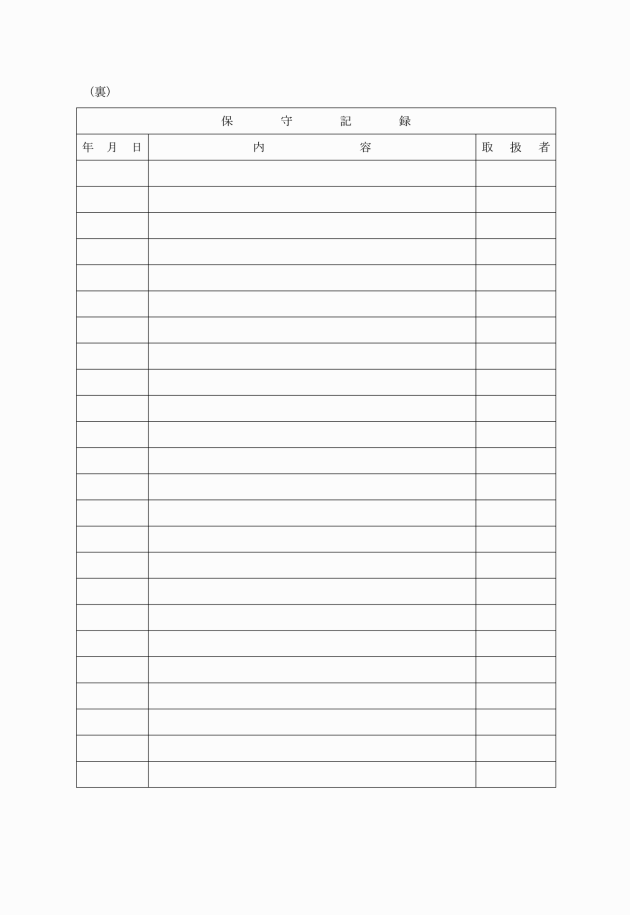

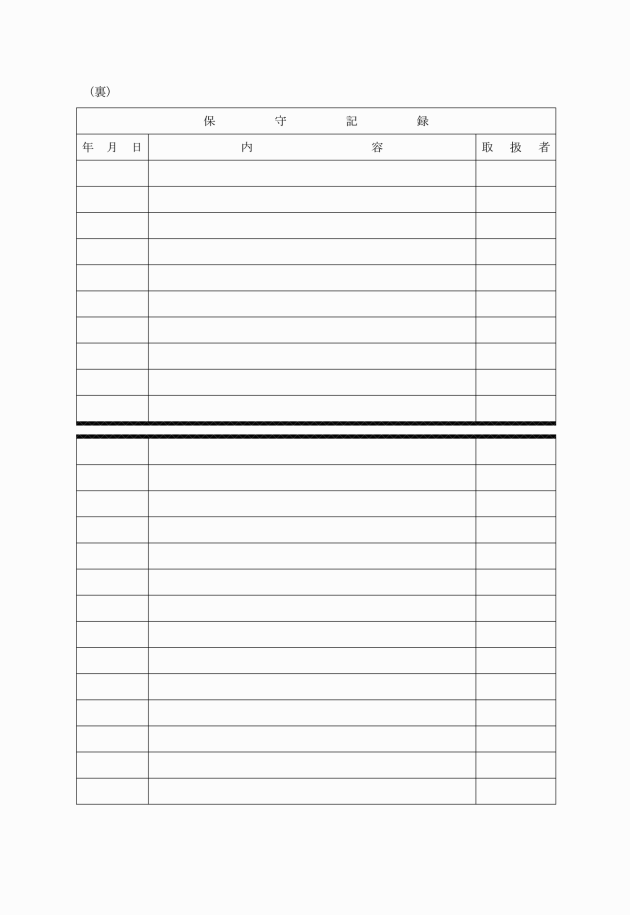

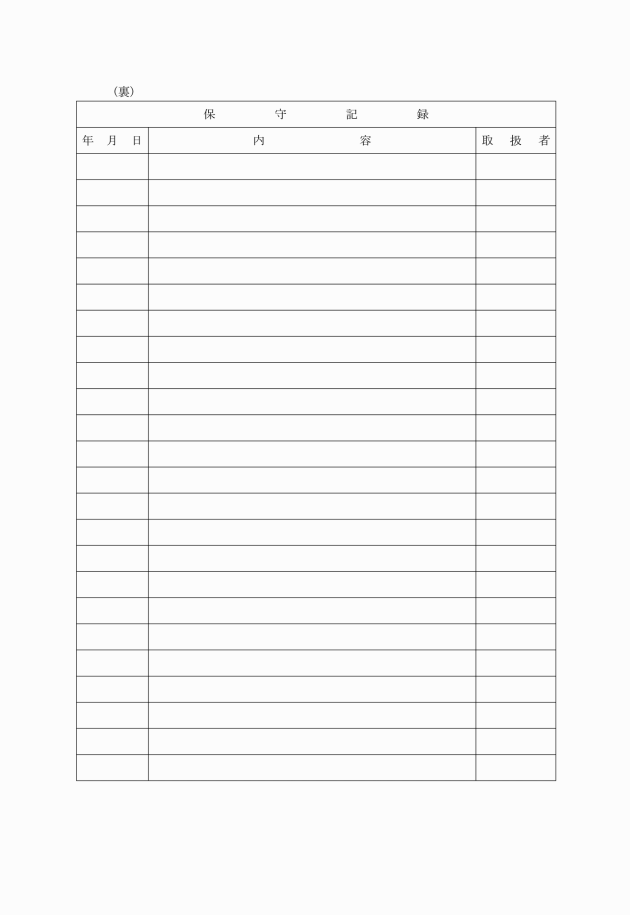

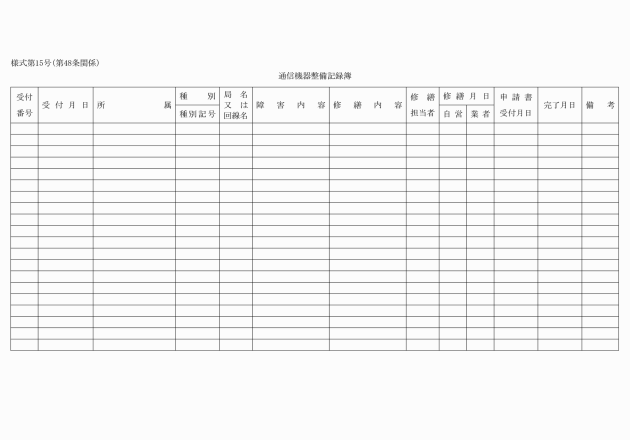

(1) 第42条に定める定期点検及び業者点検 無線局台帳又は通信機器台帳

(3) 前条に定める報告と措置 無線局台帳又は通信機器台帳

(平17訓令5・一部改正)

第6章 受令機

(受令機の設置等)

第49条 受令機は、消防本部に設置するものとする。

2 前項に規定するもののほか、消防長室、次長室、消防本部事務室、十和田消防署長室及び十和田消防署待機室には受令機のモニター装置を設置するものとする。

第7章 雑則

(その他)

第50条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年訓令第15号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年訓令第1号)

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

附 則(平成17年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年訓令第14号)

この規程は、平成19年8月27日から施行する。

別表第1(第15条関係)

出動指令の要領

区分 | 出動種別 | 出動順位等 | 指令内容 | 備考 | |

火災 | 出動一斉 | 通常の火災出動 | 第1出動 | 「○○消防署管内、火災指令、火災指令、住宅火災、東○番町○番○号、○○方出火、○○消防署○○分隊出動、以上」 | |

同時第2(又は第3)出動 | 第1出動の指令内容に準じて行うものとする。 | ||||

第2(又は第3)出動 | 「第2(又は第3)出動指令、第2(又は、第3)出動指令、住宅火災、東○番町○番○号、○○方火災は○○消防署○○分隊出動、以上」 | ||||

2次火災出動 | 「○○消防署管内、火災指令、火災指令、住宅火災、西○番町○番○号、○○方出火、なお、この火災は2次火災のため、○○消防署○○分隊出動、以上」 | ||||

中高層火災出動 | 第1出動 | 「○○消防署管内、火災指令、火災指令、中高層火災、西○番町○番○号、○○団地○号棟出火、○○消防署○○分隊出動、以上」 | |||

第2(又は第3)出動 | 通常の火災出動の第2(又は第3)出動の指令内容に準じて行うものとする。 | ||||

地下火災出動 | 第1、第2又は第3出動 | 通常の火災出動の第1、第2又は第3出動の指令内容に準じて行うものとする。 | |||

危険物火災出動 | |||||

車両火災出動 | |||||

林野火災出動 | |||||

特殊火災出動 | |||||

救助 | 出動一斉 | 通常の救助出動 | 第1、第2又は第3出動 | 「○○消防署管内、救助指令、救助指令、西○番町○番○号先路上(河川)、交通事故(水難事故)による要救助者発生、○○消防署○○分隊出動、以上」 | |

水難救助出動 | |||||

救急 | 救急個別 | 救急出動 | 「○○消防署管内、救急指令、救急指令、交通事故発生、東○番町○番○号、○○スーパー前、事故者○名○○消防署救急分隊出動、以上」 | ||

特殊救急救助 | 出動一斉 | 特殊救急救助出動 | 第1、第2又は第3出動 | 「○○消防署管内、救助指令、救助指令、(急病、交通、水難、爆発事故等)発生、大字○○字○○、○○付近、航空機が墜落したもの、傷病者多数、○○消防署○○分隊出動、以上」 | |

警戒 | 出動個別 | 通常の警戒出動 | 「○○消防署管内、警戒指令、警戒指令、ガス漏れ(路上ガソリン流出)発生、大字○○字○○、○番地、○○方付近、○○消防署○○分隊出動、以上」 | ||

ガス漏れ警戒出動 | |||||

特殊建物ガス漏れ警戒出動 | |||||

水防 | 出動一斉 | 水防出動 | 第1、第2又は第3出動 | 「○○消防署管内、水防指令、水防指令、○○川が氾濫したもの、○○消防署○○分隊出動、以上」 | |

調査 | 出動個別 | 調査出動 | 「○○消防署管内、調査指令、調査指令、(調査内容)東○番町○番○号○○方、○○消防署○○分隊出動、以上」 | ||

特命 | 出動個別 | 特命出動 | 調査出動の指令内容に準じて行う。 | ||

緊急移動配備 | |||||

応援出動 | |||||

別表第2(第17条関係)

予告信号等

区分 | 信号種別 | 送出時間 | 備考 |

火災出動 | 「ウー」連続音 | 5秒 | 消防部隊(救急出動を除く。)に出動を指令するときの信号 |

救急出動 | 「ピーポー、ピーポー」 | 5秒 | 救急隊に救急出動を指令するときの信号 |

その他の出動 | 「ブブブブ」の継続音 | 5秒 | 火災出動、救急出動以外の信号 |

業務放送 | 「ドミソド」のチャイム音 | 3秒 | 業務連絡の場合の信号 |

別表第3(第20条関係)

(平16訓令15・平17訓令5・平19訓令14・一部改正)

無線局の分類

種別 | 分類 | 所在地等 |

固定局 | 消防本部固定局 | 十和田市西二番町7番10号 |

十和田湖固定局 | 十和田市大字奥瀬字小沢口70番地1 | |

六戸固定局 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保174番地472 | |

湖畔固定局 | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486番地 | |

焼山固定局 | 十和田市大字法量字焼山64番地124 | |

基地局 | 消防本部基地局 | 十和田市西二番町7番10号 |

十和田湖基地局 | 十和田市大字奥瀬字小沢口70番地1 | |

六戸基地局 | 上北郡六戸町大字犬落瀬字下久保174番地472 | |

湖畔基地局 | 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486番地 | |

焼山基地局 | 十和田市大字法量字焼山64番地124 | |

陸上移動局 | 車載型陸上移動局 | 消防自動車及び救急自動車等に設置した無線局 |

携帯型陸上移動局 | ||

携帯局 | 車載型携帯局 | 消防職員が携帯する無線局 |

携帯型携帯局 |

別表第4(第21条関係)

無線局の通信系統

種別 | 通信系統 |

固定局 | 陸上に開設する移動しない無線局で、固定局相互間の通信を行う。 |

基地局 | 陸上に開設する移動しない無線局で、陸上移動局との通信を行う。 |

陸上移動局 | 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局で、基地局及び陸上移動局相互間の通信を行う。 |

携帯局 | 陸上、海上若しくは上空の1若しくは2以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局で、携帯基地局及び携帯局相互間の通信を行う。 |

別表第5(第22条関係)

(平16訓令15・一部改正)

無線局の呼出名称

呼出名称 | 種別 | 分類 | 出力 | 配置先 |

とうしょうほんぶ | 固定局 | 消防本部固定局 | 10W | 消防本部通信指令課 |

1W | ||||

基地局 | 消防本部基地局 | 10W | ||

とうしょうとわだ | 固定局 | 十和田湖固定局 | 10W | 十和田湖消防署 |

基地局 | 十和田湖基地局 | |||

とうしょうろくのへ | 固定局 | 六戸固定局 | 10W | 六戸消防署 |

基地局 | 六戸基地局 | |||

とうしょうこはん | 固定局 | 湖畔固定局 | 10W | 十和田湖消防署湖畔出張所 |

基地局 | 湖畔基地局 | |||

とうしょうやけやま | 固定局 | 焼山固定局 | 1W | 消防本部通信指令課 (十和田市同報無線局舎内) |

基地局 | 焼山基地局 | 10W | ||

とうしょうしれい1 | 陸上移動局 | 車載型陸上移動局 | 10W | 十和田消防署指揮車 |

とうしょうしれい2 | 10W | 十和田湖消防署指揮車 | ||

とうしょうしれい3 | 10W | 六戸消防署指揮車 | ||

とうしょうしれい4 | 10W | 消防本部総務課指令車 | ||

とうしょうしれい5 | 10W | 十和田湖消防署湖畔出張所指揮車 | ||

とうしょうきゅうきゅう1 | 10W | 十和田消防署救急車 | ||

とうしょうきゅうきゅう2 | 10W | 十和田湖消防署救急車 | ||

とうしょうきゅうきゅう3 | 10W | 六戸消防署救急車 | ||

とうしょうきゅうきゅう4 | 10W | 十和田消防署予備救急車 | ||

とうしょうきゅうきゅう5 | 陸上移動局 | 車載型陸上移動局 | 10W | 十和田湖消防署湖畔出張所救急車 |

とうしょうきゅうじょ1 | 陸上移動局 | 車載型陸上移動局 | 10W | 十和田消防署救助工作車 |

とうしょうはしご1 | 10W | 十和田消防署梯子車 | ||

とうしょう1 | 10W | 十和田消防署1号車 | ||

とうしょう2 | 10W | 十和田消防署2号車 | ||

とうしょう3 | 10W | 十和田消防署3号車 | ||

とうしょう4 | 10W | 十和田湖消防署予備車(保険号) | ||

とうしょう5 | 陸上移動局 | 車載型陸上移動局 | 10W | 十和田湖消防署湖畔出張所1号車 |

とうしょう6 | 陸上移動局 | 車載型陸上移動局 | 10W | 十和田湖消防署1号車 |

とうしょう7 | 10W | 六戸消防署1号車 | ||

とうしょう8 | 10W | 十和田消防署4号車 | ||

とうしょう9 | 10W | 消防本部予防課査察指導車1 | ||

とうしょう10 | 10W | 十和田消防署査察指導車3 | ||

とうしょう11 | 10W | 消防本部警防課火災原因等調査車 | ||

とうしょう12 | 10W | 十和田湖消防署湖畔出張所救助艇 | ||

とうしょう13 | 10W | 六戸消防署予備車 | ||

とうしょう14 | 10W | 消防本部警防課人員搬送車 | ||

とうしょう15 | 10W | 消防本部予防課査察広報車 | ||

とうしょう16 | 10W | 十和田消防署資材運搬車 | ||

とうしょう17 | 10W | 十和田消防署査察指導車2 | ||

とうしょう51 | 陸上移動局 | 携帯型陸上移動局 | 1W | 十和田湖消防署救急隊長 |

とうしょう52 | 1W | 十和田消防署救急隊長 | ||

とうしょう53 | 1W | 十和田消防署救助隊長 | ||

とうしょう54 | 1W | 十和田消防署第1消防分隊副分隊長 | ||

とうしょう55 | 1W | 十和田消防署水利巡視員 | ||

とうしょう56 | 1W | 十和田湖消防署水利巡視員 | ||

とうしょう57 | 1W | 十和田消防署予備車分隊長 | ||

とうしょう58 | 1W | 六戸消防署水利巡視員 | ||

とうしょう59 | 1W | 消防本部予防課長 | ||

とうしょう60 | 1W | 六戸消防署救急隊長 | ||

とうしょう61 | 1W | 十和田消防署梯子分隊長 | ||

とうしょう62 | 1W | 十和田消防署第2消防分隊副分隊長 | ||

とうしょう63 | 1W | 十和田消防署第3消防分隊副分隊長 | ||

とうしょう64 | 1W | 十和田湖消防署第1消防分隊副分隊長 | ||

とうしょう65 | 1W | 六戸消防署第1消防分隊副分隊長 | ||

とうしょう66 | 1W | 消防本部総務課長 | ||

とうしょう67 | 1W | 十和田消防署救助分隊長 | ||

とうしょう68 | 1W | 十和田消防署予備救急車救急分隊長 | ||

とうしょう69 | 1W | 十和田湖消防署湖畔出張所救急分隊長 | ||

とうしょう70 | 1W | 十和田湖消防署湖畔出張所第1消防分隊長 | ||

とうしょう71 | 1W | 十和田消防署第1消防分隊長 | ||

とうしょう72 | 1W | 十和田消防署第2消防分隊長 | ||

とうしょう73 | 1W | 十和田消防署第3消防分隊長 | ||

とうしょう74 | 1W | 十和田湖消防署第1消防分隊長 | ||

とうしょう75 | 1W | 六戸消防署第1消防分隊長 | ||

とうしょう80 | 5W | 十和田消防署消防署長 | ||

とうしょう81 | 携帯局 | 携帯型携帯局 | 5W | 消防本部警防課長 |

とうしょう82 | 5W | 消防本部通信指令課長 | ||

とうしょう83 | 陸上移動局 | 携帯型陸上移動局 | 5W | 十和田消防署査察専門員 |

とうしょう84 | 5W | 十和田湖消防署消防署長 | ||

とうしょう85 | 5W | 六戸消防署消防署長 | ||

とうしょう86 | 5W | 十和田消防署第1消防隊長 | ||

とうしょう87 | 5W | 十和田消防署第2消防隊長 | ||

とうしょう88 | 携帯局 | 携帯型携帯局 | 5W | 十和田湖消防署湖畔出張所長 |

とうしょう89 | 陸上移動局 | 携帯型陸上移動局 | 5W | 十和田湖消防署査察専門員 |

とうしょう90 | 5W | 六戸消防署査察専門員 |

別表第6(第23条関係)

無線局の使用チャンネル

チャンネル | 電波の分類 | 周波数 | 使用区分 |

1 | 市町村波1 | 149.71メガヘルツ | 組合管内において消防業務に使用する。 |

2 | 市町村波2 | 153.51メガヘルツ | 1チャンネルが混信している場合等において使用する。 |

3 | 県内共通波 | 148.21メガヘルツ | 県内共通波として、他の消防機関との通信に使用する。 |

4 | 全国共通波 | 150.73メガヘルツ | 全国共通波として、他の消防機関との通信に使用する。 |

5 | 救急波 | TX147.42メガヘルツ | 救急業務に使用する。 |

RX143.42メガヘルツ | |||

6 | 中継波 | 151.11メガヘルツ | 奥入瀬渓流及び十和田湖畔地域において使用する。 |

別表第7(第28条関係)

通信方法

項目 | 通信方法 | 留意事項 | |||

呼出し | 1 普通通信の呼出し (1) 自局の呼出名称 1回 (2) から 1回 (3) 相手局の呼出名称(又は識別名称) 1回 2 緊急通話の呼出し (1) 至急 2回 (2) 自局の呼出名称 1回 (3) から 1回 (4) 相手局の呼出名称(又は識別名称) 1回 | 1 通信開始前の注意 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、もし他の通信に混信を与える恐れがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。 2 識別名称 | |||

区分 | 内容 | ||||

各局 | 同一通信系を構成する無線局の全てを呼び出す場合 | ||||

各陸上移動局 | 同一通信系を構成する陸上移動局の全てを呼び出す場合 | ||||

各隊 | 同一通信系を構成する陸上移動局のうち災害出動中の陸上移動局の全てを呼び出す場合 | ||||

注 特定地域の無線局の全てを呼び出す場合は、識別名称に地域名を冠する。 3 緊急通話の優先取扱い (1) 緊急通話の通信は、普通通信の通信中に割り込んで行うことが出来る。 (2) 普通通信を通信中の無線局は、他の無線局が緊急通信の通信を行うための呼出し、又は通信開始の要求を聴取したときは、直ちに普通通信を中止しなければならない。 | |||||

再呼出し | 呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った無線局は、10秒以上の間隔をおいてさらに2回呼出しを行わなければならない。 それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。ただし、他の通信に混信を与える恐れがないと認められる場合又は緊急通話の送信を行う場合は、この限りでない。 | ||||

呼出しの中止等 | 1 混信を与える無線局の呼出し名称が判明している場合 (1) 混信を与える無線局の呼出名称 1回 (2) しばらく待て 1回 2 混信を与える無線局の呼出し名称が不明の場合 (1) しばらく待て 1回 | 自局の呼出しが他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。 | |||

応答 | 1 統制局(通信指令課)が普通通話の呼出しに対して応答する場合 (1) 相手局の呼出名称 1回 (2) どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回 2 統制局(通信指令課)が緊急通話の呼出しに対して応答する場合 (1) 至急 2回 (2) 相手局の呼出名称 1回 (3) どうぞ 1回 | 直ちに受信できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | |||

1 統制局(通信指令課)以外の無線局が普通通話の呼出しに対して応答する場合 (1) 自局の呼出名称 1回 (2) です 1回 (3) どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回 2 統制局(通信指令課)以外の無線局が緊急通話の呼出しに対して応答する場合 (1) 至急 2回 (2) 自局の呼出名称 1回 (3) です 1回 (4) どうぞ 1回 | 直ちに受信できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | ||||

不確な呼出しに対する応答 | (1) 自局の呼出名称 1回 (2) です 1回 (3) さらに 1回 (4) どうぞ 1回 | 1 自局に対する呼出しであるが、呼出しを行った無線局の呼出名称が不明である場合は応答するものとする。 2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しないものとする。 | |||

通話の送信 | 1 ―通信事項― 2 どうぞ | 1 通話の送信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。 2 通話の送信が30秒以上に渡るときは、緊急通話の割り込み等を容易にするため約20秒ごとに2・3秒間電波の発射を中止しなければならない。 3 通信の中途において相手局を1分間以上待たせる必要のあるときは、原則としてその通信を1度打ち切り、他の無線局に通信の機会を与えなければならない。 4 統制局(通信指令課)は、出動指令等急を要する場合は、至急2回の送信に引き続き通話の送信を行うことができる。 5 急を要する通話であって相手局の受信が確実である場合は、応答を待たずに呼出しに続けて通話の送信を行うことができる。この場合、指令を受けた移動局の現場到着の報告及び引揚げをするときの通話等も含むものとする。 6 呼出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、直ちに通話の送信を行わなければならない。 | |||

通信の解信 | 1 受信局が単数の場合 (1) 了解 1回 2 受信局が2以上の場合 (1) 自局の呼出名称 1回 (2) 了解 1回 | 1 通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。 2 受信局が2以上ある場合は、陸上移動局にあっては呼出符号の数の少ない本署から出張所の順とし、固定局及び基地局は、統制局(通信指令課)の指示により行わなければならない。 | |||

再送要求 | 1 さらに 1回 2 どうぞ 1回 | 通話内容が不明確な場合、再送の要求を行うことができる。 | |||

解信の要求 | 1 受信局が単数の場合 (1) 了解か 1回 (2) どうぞ 1回 2 受信局が2以上の場合 (1) 相手局の呼出名称 1回 (2) 了解か 1回 (3) どうぞ 1回 | 通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは解信要求を行うことができる。 | |||

通信の終了 | (1) 以上 1回 (2) 自局の呼出名称 1回 | 通信の終了は、呼出しを行った無線局が送信しなければならない。 | |||

試験電波の発射方法

項目 | 通信方法 | 留意事項 |

試験電波の発射方法 | (1) ただいま試験中 3回 (2) 自局の呼出名称 3回 (約1分間聴守をする。) (3) 本日は晴天なり 連続 (4) 自局の呼出名称 1回 (5) 相手局の呼出名称 1回 |

通信実施例

項目 | 呼出応答による通信実施例 | 備考 | ||

固定局・基地局・陸上移動局・統制局(通信指令課)・相互間の通信 | 相手受信局が1の場合の普通通話 | (とうしょうA) | とうしょうAからとうしょうB | |

(とうしょうB) | とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうA) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | 了解 | |||

(とうしょうA) | 以上 とうしょうA | |||

相手受信局が2以上の場合の普通通話 | (とうしょうA) | とうしょうAからとうしょうB、とうしょうC | ||

(とうしょうB) | とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうC) | とうしょうCです どうぞ | |||

(とうしょうA) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | とうしょうB 了解 | |||

(とうしょうC) | とうしょうC 了解 | |||

(とうしょうA) | 以上 とうしょうA | |||

相手受信局が1の場合の緊急通信 | (とうしょうA) | 至急 至急 とうしょうAからとうしょうB | ||

(とうしょうB) | 至急 至急 とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうA) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | 了解 | |||

(とうしょうA) | 以上 とうしょうA | |||

相手受信局が2以上の場合の緊急通信 | (とうしょうA) | 至急 至急 とうしょうAから各移動 | ||

(とうしょうB) | 至急 至急 とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうC) | 至急 至急 とうしょうCです どうぞ | |||

(とうしょうA) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | とうしょうB 了解 | |||

(とうしょうC) | とうしょうC 了解 | |||

(とうしょうA) | 以上 とうしょうA | |||

相手受信局が1の場合の訓練通話 | (とうしょうA) | 訓練 とうしょうAからとうしょうB | ||

(とうしょうB) | とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうA) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | 了解 | |||

(とうしょうA) | 以上 とうしょうA | |||

相手受信局が2以上の場合の訓練通信 | (とうしょうA) | 訓練 とうしょうAからとうしょうB、とうしょうC | ||

(とうしょうB) | とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうC) | とうしょうCです どうぞ | |||

(とうしょうA) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | とうしょうB 了解 | |||

(とうしょうC) | とうしょうC 了解 | |||

(とうしょうA) | 以上 とうしょうA | |||

統制局(通信指令課)から固定局・陸上移動局に対する通信 | 相手受信局が1の場合の普通通話 | (とうしょうほんぶ) | とうしょうほんぶからとうしょうB | |

(とうしょうB) | とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | 了解 | |||

(とうしょうほんぶ) | 以上 とうしょうほんぶ | |||

相手受信局が2以上の場合の普通通話 | (とうしょうほんぶ) | とうしょうほんぶからとうしょうB、とうしょうC | ||

(とうしょうB) | とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうC) | とうしょうCです どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | とうしょうB 了解 | |||

(とうしょうC) | とうしょうC 了解 | |||

(とうしょうほんぶ) | 以上 とうしょうほんぶ | |||

相手受信局が1の場合の緊急通信 | (とうしょうほんぶ) | 至急 至急 とうしょうほんぶからとうしょうB | ||

(とうしょうB) | 至急 至急 とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | 了解 | |||

(とうしょうほんぶ) | 以上 とうしょうほんぶ | |||

相手受信局が2以上の場合の緊急通話 | (とうしょうほんぶ) | 至急 至急 とうしょうほんぶからとうしょうB、とうしょうC | ||

(とうしょうB) | 至急 至急 とうしょうBです どうぞ | |||

(とうしょうC) | 至急 至急 とうしょうCです どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうB) | とうしょうB 了解 | |||

(とうしょうC) | とうしょうC 了解 | |||

(とうしょうほんぶ) | 以上 とうしょうほんぶ | |||

統制局が応答を待たずに通話の送信を行う場合 | (とうしょうほんぶ) | とうしょうほんぶから各局火災指令、火災指令、中高層火災発生、○番町○○会館、○階出火、○○消防署○○分隊出勤。以上 とうしょうほんぶ | ||

固定局又は陸上移動局から統制局(通信指令課)に対する通信 | 普通通信の通話 | (とうしょう9) | とうしょう9からからとうしょうほんぶ | |

(とうしょうほんぶ) | とうしょう9 どうぞ | |||

(とうしょう9) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | 了解 | |||

(とうしょう9) | 以上 とうしょう9 | |||

緊急通信の通話 | (とうしょう11) | 至急 至急 とうしょう11からとうしょうほんぶ | ||

(とうしょうほんぶ) | 至急 至急 とうしょう11 どうぞ | |||

(とうしょう11) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | 了解 | |||

(とうしょう11) | 以上 とうしょう11 | |||

移動局が応答を待たずに通話の送信を行う場合 | (とうしょう11) | とうしょう11からとうしょうほんぶ 現着 どうぞ | ||

(とうしょうほんぶ) | 了解 ○時○分 どうぞ | |||

(とうしょう11) | 了解 以上 とうしょう11 | |||

(とうしょうしれい1) | とうしょうしれい1からとうしょうほんぶ最終引揚げ どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | 了解 ○時○分 どうぞ | |||

(とうしょうしれい1) | 了解 以上 とうしょうしれい1 | |||

呼出しの中止通知 | 混信を与える無線局の呼出名称が判明している場合 | (とうしょう3) | ―とうしょうほんぶに送信中― | |

(とうしょう5) | とうしょう5からとうしょうほんぶ | |||

(とうしょうほんぶ) | とうしょう5通信中、とうしょう3さらにどうぞ | |||

(とうしょう3) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | 了解 | |||

(とうしょう3) | 以上 とうしょう3 | |||

混信を与える無線局の呼出名称が不明の場合 | (とうしょう3) | ―とうしょうほんぶに送信中― | ||

(不明) | ○○から○○ | |||

(とうしょうほんぶ) | 通信中、とうしょう3さらにどうぞ | |||

(とうしょう3) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | 了解 | |||

(とうしょう3) | 以上 とうしょう3 | |||

不確実な呼出しに対する応答 | 自局に対する呼出しであるが呼出しを行った無線局の呼出名称が不明の場合 | (不明) | ○○からとうしょうほんぶ | |

(とうしょうほんぶ) | とうしょうほんぶです さらにどうぞ | |||

(とうしょう3) | とうしょう3からとうしょうほんぶ | |||

(とうしょうほんぶ) | とうしょう3 どうぞ | |||

(とうしょう3) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | 了解 | |||

(とうしょう3) | 以上 とうしょう3 | |||

通信の要求 | 相手受信局 が1の場合 | (とうしょうほんぶ) | とうしょうほんぶからとうしょうきゅうじょ1 | |

(とうしょうきゅうじょ1) | とうしょうきゅうじょ1です どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | ―通信事項― どうぞ (5秒経過しても解信をださない。) | |||

(とうしょうほんぶ) | 了解か どうぞ | |||

(とうしょうきゅうじょ1) | 了解 | |||

(とうしょうほんぶ) | 以上 とうしょうほんぶ | |||

相手受信局 が2以上の 場合 | (とうしょうほんぶ) | とうしょうほんぶからとうしょう1、とうしょう2 | ||

(とうしょう1) | とうしょう1です どうぞ | |||

(とうしょう2) | とうしょう2です どうぞ | |||

(とうしょうほんぶ) | ―通信事項― どうぞ | |||

(とうしょう1) | とうしょう1 了解 (5秒経過しても解信を出さない。) | |||

(とうしょうほんぶ) | とうしょう2了解か どうぞ | |||

(とうしょう2) | とうしょう2 了解 | |||

(とうしょうほんぶ) | 以上 とうしょうほんぶ | |||

試験電波の発射 | 相手受信局が1の場合(固定局から固定局) | (とうしょうほんぶ) | ただ今試験中、ただ今試験中、ただ今試験中 こちらは とうしょうほんぶ、とうしょうほんぶ、とうしょうほんぶ (約1分間聴守する。) 本日は晴天なり、本日は晴天なり、本日は晴天なり こちらはとうしょうほんぶ とうしょうとわだ どうぞ とうしょうろくのへ どうぞ | |

(とうしょうとわだ) | とうしょうほんぶからのメリット(1~5) | |||

(とうしょうほんぶ) | とうしょうとわだからのメリット(1~5) | |||

(とうしょうろくのへ) | とうしょうほんぶからのメリット(1~5) | |||

(とうしょうほんぶ) | とうしょうろくのへからのメリット(1~5) 以上 とうしょうほんぶ | |||

相手受信局が2以上の場合(基地局から陸上移動局) | (とうしょうほんぶ) | ただ今試験中、ただ今試験中、ただ今試験中 こちらは とうしょうほんぶ、とうしょうほんぶ、とうしょうほんぶ (約1分間聴守する。) 本日は晴天なり、本日は晴天なり、本日は晴天なり こちらはとうしょうほんぶ とうしょうしれい1 どうぞ

とうしょう105 どうぞ | ||

(とうしょうしれい1) | とうしょうほんぶからのメリット(1~5) | |||

(とうしょうほんぶ) | とうしょうきゅうきゅう1 どうぞ | |||

(とうしょうきゅうきゅう1) | とうしょうほんぶからのメリット(1~5) | |||

(とうしょうほんぶ) | とうしょうきゅうきゅう1のメリット(1~5) とうしょう1 どうぞ | |||

(とうしょう1) | とうしょうほんぶからのメリット(1~5) (以下順次くりかえす。) | |||

(とうしょうほんぶ) | 以上 とうしょうほんぶ無線の試験を終わる | |||

災害情報通信実施例

災害種別 | 通信時期 | 通信事項 | 通信例 |

火災 | 出動途上 | 火煙の確認状況 | 火煙確認。 |

交通障害等 | 東○番町○○交差点付近混雑現着遅れる。 | ||

現場到着時 | 現場到着報告 | 現着。 | |

現場到着後 | 火煙の噴出及び他への延焼状況 | 1 建物火災の場合 2階建てのアパート、2階開口部から火煙噴出、北側住家に延焼中。 2 野火の場合 空地の枯草○○アール炎上し、更に拡大中。 | |

火災規模拡大に伴う出動及び特定増援隊の要請 | 1 建物火災の場合 ○○長命、第2次出動。 2 野火の場合 ○○長命、○○隊及び○○隊の各1隊の増援を要請する。 | ||

要救助者の有無及び避難状況 | 1 アパート2階2号室要救助者が居る模様。 2 居住者全員の避難を確認した。 | ||

関係機関の出動要請 | 東北電力の出動を要請する。 | ||

住所、業態、名称、構造、焼損及び延焼状況 | 1 現場は、東○番町○番○号(又は東○番町○○付近)共同住宅○○アパート2階○号室より出火。防火造2階建延べ○○m22階内部炎上中、更に北側の○○マンション防火造2階建延べ○○m2の2階に延焼拡大中。 2 現場は、東○番町。空地の枯草○○アール焼失、更に北側に延焼拡大中。 | ||

要救助者の検索及び消火活動の状況 | 1 要救助者1名救出、2階○号室に居住の○山○男、○歳、意識あり、外傷なし○○救急隊により病院へ搬送。 2 出火アパート及び延焼中のマンションは、鎮圧状態となり残火作業中。 3 空地の枯草○○アール焼失し、鎮圧状態、残火作業中。 | ||

鎮圧報告 | ○時○分鎮圧。 | ||

増援隊及び消防隊 | 1 ○○長命、第2出動隊引揚げ。 2 ○○長命、○○隊以外引揚げ。 | ||

引揚報告 | 現場(途中)引揚げ、出動可能。 | ||

鎮火報告 | 東○番町○○アパートの火災鎮火。 | ||

出火建物住所、業態、責任者、職氏名、焼損程度及び原因等 | 1 東○番町○番○号(又は東○番町○○付近)共同住宅○○アパート、貸間業○山○男、○歳、防火造2階建延べ○○m2のうち○○m2焼損及び壁体天井等○○m2焼破壊。 耐火造3階建延べ○○m2のうち○○m2焼損及び壁体天井等○○m2焼破壊。 原因損害調査中。 2 東○番町○番○号空地。 農業○田○郎、○歳。 空地の枯草○○アール焼失。 原因調査中。 | ||

死傷者の職業、氏名、年齢、負傷程度及び発見状況 | 負傷者は、会社員○山○男、○歳、一酸化炭素中毒、中等症、○○アパート2階2号室にてうつ伏せになっていたのを検索中の○○隊が発見救出したもの。 | ||

最終引揚報告 | 最終引揚げ、出動可能。 | ||

救急 | 現場到着時 | 現場到着報告 | 現着。 |

現場到着後 | 負傷者の性別及び事故発生状況 | 負傷者1名、男性、工事現場2階から転落し負傷したもの。 | |

増援の要請 | 負傷者○名、収容不能のため救急隊○隊増援を要請する。 | ||

負傷者の状況 | 会社員○田○夫、○歳、前額部切創及び頭部打撲重傷。 | ||

関係機関の出動要請 | ○○のため現場に○○の出動を要請する。 | ||

事故発生場所、負傷者職業、氏名、年齢及び事故発生時の状況 | 現場稲生町○番○号、○○建設株式会社の建築工事現場、負傷者○○建設株式会社社員○田○夫、○歳、工事現場の仮設鉄塔約7mの位置で作業中に誤って転落したもの。 | ||

搬送病院 | 1 ○○病院へ搬送する。(搬送先の病院が決まっている場合) 2 搬送病院の手配願う。(搬送先の病院が決まっていない場合) | ||

病院到着報告 | ○○病院着。 | ||

病院引揚報告 | 病院引揚げ。(出動出来ない場合は、その旨連絡する。) | ||

帰署(所)報告 | 帰署(所。) | ||

救助 | 現場到着時 | 現場到着報告 | 現着。 |

現場到着後 | 事故発生の状況及び負傷者の数 | 乗用車と大型バスの衝突により、乗用車の運転手、足が挟まり脱出できないもの。 | |

救助活動隊の要請 | ○○長命、救助第2出動。 | ||

要救助者の年齢、性別、負傷状況、避難状況及び負傷者数 | 乗用車の運転手、推定○歳、男性、頭部から出血、意識なし。 大型バスの乗客は、男性2名、女性3名が負傷するも自力歩行可能な状態、他に負傷者はいない模様。 | ||

関係機関の出動要請 | ○○の出動を要請する。 | ||

住所及び事故現場の状況 | 1 現場は稲生町○番○号○○付近。 2 乗用車と○○会社の大型バスの正面衝突により乗用車の運転手が座席とハンドルの間に挟まれたもの。なお、バスの乗客の内負傷者男2名、女3名についてはいずれも軽傷。 | ||

救出作業の状況及び救出後の処置 | 1 消防部隊により救出作業中。 2 要救助者救出完了。 3 要救助者、応急処置後、○○救急隊が○○病院へ搬送中。 | ||

事故発生場所、事故及び負傷者の発生状況 | 現場は、稲生町○番○号。 会社員○田○夫所有の乗用車○○○(八戸55さ11―80)と対向車線走行中の○○会社運転手○山○郎が運転する大型バス○○○(青22あ22―22)が正面衝突し、乗用車は前面を大破、大型バスは前面を小破したものである。 この事故で乗用車の運転手が挟まれたのとバスの乗客5名が事故の衝突により負傷したものである。 | ||

負傷者の職業、氏名、年齢及び負傷程度 | 会社員○田○夫、○歳、前額部切創及び頭部打撲、重傷。 自営業○川○男、○歳、顔面打撲、軽傷。 会社員○山○子、○歳、顔面打撲、軽傷。 主婦○本○美、○歳、顔面打撲、軽傷。 店員○沢○恵、○歳、顔面打撲、軽傷。 | ||

出動隊の引揚げ命令 | ○○長命、全隊引揚げ。 | ||

引揚げ及び最終引揚げ報告 | 1 現場引揚げ出動可能 2 最終引揚げ出動可能 | ||

備考 | 1 当該実施例を参考とし、それぞれの災害状況及び災害活動に適した情報の伝達に努めること。 2 火災、救助及び救助以外の災害に類する情報の伝達についても準用するものとすること。 | ||

別表第8(第28条関係)

(平14訓令1・一部改正)

無線略号

種別 | 略号 | 呼称 |

放火 (放火の疑い含む。) | 10 | イチマル |

精神病 (精神病の疑い含む。) | 20 | ニイマル |

てんかん | 30 | サンマル |

危篤 | 40 | ヨンマル |

死亡 | 04 | マルヨン |

脳卒中 | 50 | ゴウマル |

産婦人科 | 60 | ロクマル |

性器関係 | 70 | ナナマル |

感染症 | 80 | ハチマル |

感染危険 | 08 | マルハチ |

犯罪 | 90 | キュウマル |

要警察への通報 | 100 | イチマルマル |

暴力 (暴力団関係含む。) | 001 | マルマルイチ |

身障者 | ((障)) | マルショウ |

覚醒剤 | ((覚)) | マルカク |

生活保護 | ((生)) | マルセイ |

爆破予告 | ((爆)) | マルバク |

自損 | ((損)) | マルソン |

公用車の事故 | ((公)) | マルコウ |

変死者 | ((変)) | マルヘン |

老人世帯 | ((老)) | マルロウ |

別表第9(第31条関係)

感度及び明瞭度の基準

表示 | 受信の状態 |

メリット1 | 雑音の中にかすかに通話らしいものが聞こえる。 |

メリット2 | 雑音が多く、話もゆがんで何回もくりかえして話が通じる。 |

メリット3 | 雑音、ひずみは多少あるが割合容易に通話ができる。 |

メリット4 | 雑音は多少残るが、十分明快な通話ができる。 |

メリット5 | 雑音が全くなく、非常に明快に通話ができる。 |