○十和田地域広域事務組合警防規程

平成10年4月1日

訓令第41号

十和田地区消防事務組合警防規程(平成4年十和田地区消防事務組合訓令第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 警防業務

第1節 警防勤務(第5条~第11条)

第2節 管内の掌握(第12条~第27条)

第3節 警防訓練(第28条・第29条)

第4節 自衛消防訓練の指導(第30条・第31条)

第3章 警防活動体制

第1節 消防部隊の編成(第32条~第41条)

第2節 消防部隊の指揮

第1款 指揮体制(第42条~第46条)

第2款 任務(第47条~第50条)

第3節 出動

第1款 消防部隊の出動(第51条~第58条)

第2款 消防長、署長等の出動(第59条~第62条)

第4節 災害現場における警防活動

第1款 通則(第63条~第81条)

第2款 火災防ぎょ活動(第82条~第91条)

第3款 救助活動(第92条)

第4款 救急活動(第93条)

第5款 その他の警防活動(第94条~第97条)

第6款 報告(第98条)

第5節 現場分析(第99条・第100条)

第6節 削除

第7節 特別警戒及び非常警備体制

第1款 特別警戒(第117条・第118条)

第2款 非常警備体制(第119条~第121条)

第3款 召集(第122条~第125条)

第4款 警防活動体制の強化(第126条・第127条)

第4章 雑則(第128条・第129条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、火災を警戒し、鎮圧し、火災又はその他の災害による被害を軽減するために行う警防業務及び警防活動について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 災害 火災、危険物等の流出、爆発若しくは豪雨、豪雪、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害(救助又は救急業務を要する事故により生ずる被害を含む。)をいう。

(2) 非常災害 大規模な火災、水災、震災その他の大規模な災害をいう。

(3) 警防調査 地理、消防水利及び消防対象物の実態を把握するために行う調査をいう。

(4) 警防視察 災害発生時における警防活動に困難を伴うことが予想される消防対象物の状況を把握するために行う視察をいう。

(5) 警防業務 警防調査、警防視察、警防訓練、警防計画の作成、自衛消防訓練の指導その他警防活動を円滑に実施するための業務をいう。

(6) 警防活動 災害が発生したときの防ぎょ活動若しくは被害の拡大を防止するための活動又は災害の発生を警戒し、若しくは防止するために行う活動その他これらに附帯する活動をいう。

(7) 消防通信 指令、災害通報、現場速報等の消防に関する通信をいう。

(8) 署所 消防署及び出張所をいう。

(9) 消防車等 警防活動を行うために各種の消防用機械器具を装備している車両の総称をいう。

(10) 消防部隊 警防業務若しくは警防活動を行うため消防車等をもって編成した消防隊、救助隊及び救急隊の総称をいう。

(11) 分隊 前号により編成した消防部隊の単体をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括し、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 警防課長は、所属職員を指揮監督して警防業務及び警防活動の全般について掌理し、その警防体制の万全を期さなければならない。

4 庶務課長及び予防課長は、所属職員を指揮監督し、警防活動が円滑に行えるよう警防体制の補完を期さなければならない。

5 通信指令課長は、所管の警防業務及び警防活動の効率的運用に努めなければならない。

6 消防署長(以下「署長」という。)は、十和田地域広域事務組合消防本部及び消防署設置条例(平成10年十和田地域広域事務組合条例第33号)で定める管轄区域内(以下「管内」という。)における警防業務及び警防活動を統括し、所属職員を指揮監督してその警防体制の万全を期さなければならない。

7 出張所長は、所属職員を指揮監督し、十和田地域広域事務組合消防署組織規程(平成10年十和田地域広域事務組合訓令第25号)で定められた所管に係る区域内の警防業務及び警防活動を掌理し、その所管に係る当該業務及び活動の効率的な運用に努めなければならない。

8 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて警防業務及び警防活動に積極的に従事しなければならない。

(安全管理)

第4条 警防活動又は警防訓練に従事する職員は、安全管理に細心の注意をはらわなければならない。

2 安全管理に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 警防業務

第1節 警防勤務

(警防勤務の区分)

第5条 署所における警防勤務は、別に定めるもののほか、署内勤務及び署外勤務に区分する。

(署内勤務)

第6条 署内勤務は、署所内で次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 接遇、文書、電報及び小包の受理等受付に関する事項

(2) 庁舎内外の巡回警備に関する事項

(3) 警防計画の作成、警防資料の収集及び整備、統計、報告書の作成及び各種届出書類の処理等に関する事項

(4) 警防業務及び警防活動に必要な知識及び技術の習得を目的として実施する教養並びに訓練に関する事項

(5) その他署内において行う警防業務及び警防活動上必要な事項

(署外勤務)

第7条 署外勤務は、署所外で次に掲げる事項について行うものとする。

(2) 警防調査、警防視察、自衛消防訓練指導及び警防訓練に関する事項

(3) その他署外で行う警防業務及び警防活動上必要な事項

(警防活動体制の維持)

第8条 署長は、災害の発生に備えて人員の確保、出動の準備、警防資器材(消防資器材、救急資器材、救助資器材又は水防資器材をいう。)の確保等について、必要な措置を行い、警防活動体制を維持しなければならない。

(平17訓令5・一部改正)

(点呼)

第9条 署長は、所属職員に対して別に定めるところにより点呼を実施するとともに、警防業務の内容その他の事項について確認しなければならない。

(勤務交替時の引継ぎ)

第10条 職員は、勤務を交替する場合又は勤務場所を離れ、若しくは職務を中断する場合には、上司又は勤務を交替した者に対して警防業務、警防活動その他必要と認める事項を確実に引き継がなければならない。

(平17訓令5・一部改正)

(消防用機械器具)

第11条 署長は、その所管に係る消防用機械器具について、別に定めるところにより所属職員に点検整備を行わせなければならない。

第2節 管内の掌握

(管内の掌握)

第12条 署長は、管内の地理、消防水利(以下「水利」という。)及び消防対象物について掌握しておかなければならない。

(警防調査)

第13条 署長は、警防活動の効率的な実施に資するため、別に定める基準に従い、次に掲げる区分により所属職員に警防調査を実施させるものとする。

(1) 通常調査

(2) 特別調査

(調査事項)

第14条 警防調査に必要な調査事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 道路、橋梁、地勢及びこれらに類する地理の状況

(2) 消火栓、防火水そう、プール、河川、溝、濠、池、湖、井戸及びこれらに類するものの状況

(3) 消防対象物の位置、構造、設備及び収容人員等の状況

(4) 警防活動上その支障となる物品等の状況

(5) その他署長が必要と認める事項

(実施結果の処理)

第15条 警防調査の実施結果の処理については、別に定める。

(水利の種別)

第16条 水利の種別は、第14条第2号に定めるところによる。

(水利の整備)

第17条 警防課長は、前条に規定する水利の種別に応じて、水利の整備計画を作成し、その効率的推進を図るとともに、必要と認めるときは、署長に対し、当該整備計画に基づく水利の整備に必要な措置を指示するものとする。

2 署長は、水利の整備対策上必要と認められる事項が生じたときは、これを警防課長に報告するとともに、必要な措置をとらなければならない。

(水利の保全)

第18条 署長は、別に定める基準に従い、管内の水利の保全に努めなければならない。

(水利の指定に係る事前協議)

第19条 署長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づく水利の指定を行うときは、事前に警防課長と協議しなければならない。

(水利の放置に係る事前協議)

第20条 署長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく水利の放置に係る協議を求められたときは、別に定めるところにより処理するものとする。

(水利の放置等に係る報告)

第21条 署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、警防課長に報告しなければならない。

(1) 水利が放置され、又は撤去されたとき。

(2) 水利の指定を解除したとき。

(3) 水利が使用不可能又は故障のとき。

(4) 前3号のほか、水利に異動が生じたとき。

(標識の設置)

第22条 水利には、標識を設置し、その位置を明示しておくものとする。

(要望の処理)

第23条 署長は、水利の放置、移動等について住民等から要望があったときは、別に定めるところにより処理しなければならない。

(警防視察)

第24条 署長は、管内に所在する次に掲げる施設について、必要に応じて関係消防署の職員の参加を求めて警防視察を実施するものとする。

(1) 高層建築物

(2) 地下街、地下街に準ずる形態のものその他不特定多数の者が出入りする大規模な防火対象物

(3) 特定屋外タンク貯蔵所その他危険物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う大規模な施設

(4) 前3号に定めるもののほか、警防活動上特に困難を伴うことが予想される施設

(警防計画の種別)

第25条 警防計画の種別は、次のとおりとする。

(1) 危険地区警防計画 木造建築物が密集し、又は水利が不足する地区で火災が発生した場合、延焼拡大する危険度の高い地区について定める計画

(2) 特殊建築物警防計画 高層建築物その他の特殊建築物で、その構造、形態が特殊なものであるため災害が発生した場合、警防活動に困難を伴うと認められるものについて定める計画

(3) 特殊施設警防計画 地下街、放射線同位元素を保有する施設その他これらに準ずる施設で災害が発生した場合、警防活動に困難を伴うと認められるものについて定める計画

(4) 自然災害警防計画 大規模な水災、地震が発生した場合を想定して定める計画

(5) その他の警防計画 特別な催物又は行事で、その開催期間中に災害が発生した場合、警防活動に困難を伴うと認められるものについて定める計画

(警防計画の作成等)

第26条 署長は、管内における効率的な警防活動の実施に資するため、別に定める基準に従い、前条の警防計画を作成しなければならない。

2 署長は、前項の警防計画を作成しようとするときは、当該計画の内容について警防課長と合議のうえ、消防長の承認を得なければならない。ただし、当該計画の内容が軽易なもので別に定めるものについては、この限りでない。

3 署長は、警防計画を作成したときは、当該計画の内容を所属職員に周知徹底するとともに、関係署長に通知するものとする。

4 前2項の規定は、警防計画を変更し、又は廃止する場合に準用する。

(支援情報の作成等)

第27条 予防課長、警防課長及び署長は、施設情報、警防資器材情報、医療情報その他の警防活動上必要となる情報(以下「支援情報」という。)を別に定めるところにより作成し、又は収集しなければならない。

第3節 警防訓練

(警防訓練の種別)

第28条 警防訓練の種別は、次のとおりとする。

(1) 基礎訓練 消防用器具操法、消防ポンプ操法、はしご自動車操法、救助操法、救急応急処置法、水防工法等警防活動の技術及び行動に係る基本的事項の習熟を図るために行う訓練

(2) 応用訓練 消防放水、救助・救急、消防部隊の運用、消防部隊の通信等、特殊な条件のもとにおける警防活動の技術及び行動に係る事項の習熟を図るために行う訓練

(3) 総合訓練 各種の訓練により習熟した技術及び行動を確認するとともに、総合的な警防活動の技術及び行動の向上を図るために行う訓練

(警防訓練の実施)

第29条 警防課長は、毎年職員の全部又は一部を対象とした警防訓練の実施計画を作成し、当該計画に基づく警防訓練を実施しなければならない。

2 署長は、所属職員に対し、警防活動に必要な技術及び行動について計画的に警防訓練を実施しなければならない。

第4節 自衛消防訓練の指導

(自衛消防訓練の指導)

第30条 署長は、法第8条に規定する防火管理者若しくは法第8条の2に規定する統括防火管理者が行う消防訓練又は危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第37条に規定する製造所等の所有者、管理者若しくは占有者が法第14条の2に規定する予防規程に基づいて行う消防訓練について指導を求められたときは、必要に応じて指導するものとする。

(住民等の消防訓練の指導)

第31条 署長は、前条に定めるもののほか、住民により構成されている防災組織等から消防訓練について指導を求められたときは、必要に応じて指導するものとする。

第3章 警防活動体制

第1節 消防部隊の編成

(消防部隊の編成)

第32条 消防部隊は、消防隊、救助隊及び救急隊により編成する。

2 消防長は、災害の対応のため必要があると認めるときは、特別の任務をもった隊を追補することがある。

(消防部隊)

第33条 消防部隊を編成する各隊の種別及び任務は、次のとおりとする。

(1) 消防隊

ア 第1消防分隊 水そう付消防ポンプ自動車に乗り組む隊員をもって編成し、水そう付消防ポンプ自動車を装備して災害全般にわたる警防活動を任務とする。

イ 第2消防分隊 化学車に乗り組む隊員をもって編成し、化学車を装備して化学消火活動を主たる任務とする。

ウ 第3消防分隊 水そう車に乗り組む隊員をもって編成し、水そう車を装備して災害全般にわたる警防活動を任務とする。

(2) 救助隊

ア 救助分隊 救助工作車に乗り組む隊員をもって編成し、救助工作車を装備して救助活動を主たる任務とする。

イ はしご分隊 はしご付消防ポンプ自動車に乗り組む隊員をもって編成し、はしご付消防ポンプ自動車を装備して中高所における警防活動を主たる任務とする。

(3) 救急隊

救急分隊 救急自動車に乗り組む隊員をもって編成し、救急自動車を装備して救急活動を主たる任務とする。

2 消防部隊及び消防機械器具の配置は、消防長が定める。

(消防部隊の名称)

第34条 消防部隊の各隊の名称は、所属所名を冠して呼称し、その名称中に第1又は第2の字句を区分するものとする。

(隊長)

第35条 消防部隊の各隊に隊長を置く。

2 隊長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 隊長は、所属隊員を指揮統括し、消防部隊の活動状況及び災害状況を掌握するとともに、全般の防ぎょ活動に当たる。

第36条 削除

(副隊長)

第37条 消防部隊の各隊に必要に応じ副隊長を置く。

2 副隊長は、消防司令補の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 副隊長は、隊務に従事するほか、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その任務を代行する。

(分隊長)

第38条 消防部隊の各分隊に分隊長を置く。

2 分隊長は、消防司令補又は消防士長の階級にある者のうちから消防長が命ずる。

3 分隊長は、自己分隊及び担当面の指揮に当たるとともに、隊務に従事する。

(副分隊長)

第39条 消防部隊の各分隊に必要に応じ副分隊長を置く。

2 副分隊長は、消防士長又は消防副士長の階級にある者のうちから署長が指名する。

3 副分隊長は、隊務に従事するほか、分隊長を補佐し、分隊長に事故があるとき、又は分隊長が欠けたときは、その任務を代行する。

(分隊員等)

第40条 消防部隊の各分隊に分隊員及び機関員(以下「分隊員等」という。)を置く。

2 分隊員等は、消防士長、消防副士長又は消防士の階級にある者のうちから署長が指名する。

3 分隊員等は、上級指揮者の命を受け、警防活動に従事する。

(分隊員等の指名)

第41条 署長は、前条の規定により指名を行うときは、あらかじめ庶務課長と合議のうえ、消防長の決裁を得なければならない。

第2節 消防部隊の指揮

第1款 指揮体制

(指揮体制)

第42条 災害現場における指揮体制の区分は、次のとおりとする。

(1) 第1指揮体制 あらかじめ署長が指名した者を現場指揮本部長とする体制

(2) 第2指揮体制 署長を現場指揮本部長とする体制

(3) 第3指揮体制 消防長を現場指揮本部長とする体制

(指揮命令系統)

第43条 災害現場における指揮命令系統は、原則として消防長、次長、警防課長、署長の統括指揮のもとに第32条に定める消防部隊編成に基づく系統による。

(現場最高指揮者)

第44条 警防活動時の現場最高指揮者は、臨場の上席者とする。ただし、現場指揮本部が設置された場合は、現場指揮本部長とする。

2 前項ただし書の場合において、現場指揮本部長に事故がある場合又は現場指揮本部長が欠けた場合で、当該災害現場に当該現場指揮本部と同等以上の現場指揮本部を設置するに当たって、現場指揮本部長となるべき者がいないときは、別に定める基準により臨場の上席者が代わって指揮するものとする。

(指揮宣言)

第45条 現場最高指揮者は、消防部隊に対し、指揮権を明確にするための宣言(以下「指揮宣言」という。)をしなければならない。

2 指揮権は、指揮宣言をもって移行する。

(現場指揮本部の設置等)

第46条 現場指揮本部は、災害の状況に応じ、消防部隊の指揮統制を図る必要があると認められるとき、現場指揮本部長となるべき者又はその上司が設置する。

2 現場指揮本部の位置は、次の各号に掲げるところにより、消防部隊の活動状況及び災害状況の把握に最も適した位置に設置するものとする。

(1) 火災の場合、風上か風横とし、風下は避けること。

(2) 各種通信関係の活用、報告、連絡等が至便で、消防部隊の指揮運用が容易な場所とすること。

(3) 消防部隊の各隊の指揮者その他関係者が容易に確認できる場所とすること。

3 現場指揮本部は、現場指揮本部旗(別表第2)を掲出し、その位置を明らかにしなければならない。

4 現場指揮本部は、別に定める基準により構成する。

5 現場指揮本部は、災害の状況によりその規模を拡大し、又は縮小するほか、本部長の引揚げ宣言をもって解散する。

(平17訓令5・一部改正)

第2款 任務

(現場指揮本部の任務)

第47条 現場指揮本部の任務は、次のとおりとする。

(1) 被災状況の把握

(2) 消防部隊の活動状況の把握及び作戦の決定

(3) 消防部隊の増強又は削減の決定

(4) 指揮体制の強化又は縮小

(5) 消防部隊の配備

(6) 警防活動方針の決定

(7) 警戒区域の設定範囲の決定

(8) 災害情報その他警防活動に必要な情報、資料の収集及び報告

(9) 被災関係者及び電気・ガス・警察関係機関との連絡

(10) 避難命令

(11) 現場広報

(12) 前各号のほか、現場指揮本部長が必要と認める事項

(本部長の任務)

第48条 現場指揮本部長は、消防部隊を統括指揮し、前条に定める現場指揮本部の任務を遂行するものとする。

(方面指揮者の任務)

第49条 第3指揮体制をとる現場指揮本部の方面指揮者として指名される者は、現場指揮本部長から指定された方面における消防部隊を指揮するものとする。

(現場指揮本部の構成員の任務)

第50条 現場指揮本部の構成員となった者は、現場指揮本部長の命を受けて次の事項を処理するものとする。

(1) 災害情報の収集・分析及び報告

(2) 現場広報

(3) 消防部隊の安全管理

(4) 警防活動方針の決定に必要な資料の収集及び分析

(5) 災害原因調査

(6) 現場指揮本部長の特命による消防部隊の方面指揮者の補佐

(7) 前各号のほか、現場指揮本部長の特命事項

第3節 出動

第1款 消防部隊の出動

(出動の種別)

第51条 消防部隊の出動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動

(2) 救急出動

(3) 救助出動

(4) PA連携出動

(5) その他出動

2 出動種別の詳細にあっては、別に定める。

(平28訓令5・全改)

(1) 第1出動 火災、救急、救助事象等を覚知したときの出動

(2) 第2出動 災害の規模等により前号の区分による出動では対応し難いと認めて所定の消防部隊の増強を行うときの出動

(消防部隊の出動)

第53条 前条の各出動区分ごとの消防部隊の編成は、別に定める出動計画による。

(特命出動)

第54条 消防長は、必要があると認められるときは、出動指令により消防部隊に特命出動を命ずることがある。

2 署長は、管内の警防活動のため緊急に消防部隊を増強する必要があると認められるときは、所轄の消防部隊に特命出動を命ずることができる。

(緊急移動配備)

第55条 消防長は、災害発生場所周辺の警備力が低下したときは、2次災害に備えるため、消防部隊の一部に対して通常配置署所以外の署所へ緊急移動配備を命ずるものとする。

(応援出動)

第56条 消防の相互応援協定に基づき出動を要するときは、別に定める出場計画に従って応援出動を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、他の消防機関等から応援要請があったときは、消防長は必要に応じて消防部隊を派遣するものとする。

(緊急出動の範囲)

第57条 消防部隊等は、次に掲げる出動を行う場合においては、緊急出動(道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車としての出動をいう。)によるものとする。

(2) 第51条第7号のうち緊急を要する出動

第58条 削除

(平28訓令5)

第2款 消防長、署長等の出動

(消防長等の出動)

第59条 消防長及び次長は、第3指揮体制を必要とするとき、又は災害の状況等により必要と認めたときに出動する。

2 警防課長は、第2指揮体制以上の指揮体制を必要とするとき、又は災害の状況等により必要と認めたときに出動する。

3 予防課長は、災害の状況等により必要と認めたときに出動する。

4 庶務課長は、消防長の命令により出動する。

5 通信指令課長は、消防長の命令により出動するほか、所管する事務処理上必要と認めるときに出動する。

6 課に勤務する参事以下の職員は、上司の命令により出動する。

(署長等の出動)

第60条 署長は、管内において第2指揮体制以上の指揮体制を必要とするとき、又は災害の状況により必要と認めたときに出動する。

2 署長は、あらかじめ指定する場合又は第3指揮体制を必要とする場合で消防長又は次長の命令のあったときに他管内へ出動する。この場合において当該署長は、当該管内の署長のもとに行動するものとする。

3 隊長は、管内において第1指揮体制以上の指揮体制を必要とするとき、又は災害の状況等により必要と認めるときに出動するほか、署長の命令により他管内へ出動する。

4 消防署に勤務する署長及び隊長以外の職員(消防部隊の各分隊に属する職員を除く。)は、上司の命令により出動する。

(出動態勢)

第61条 消防部隊は、出動指令を受けたとき、又はすでに発生している災害で出動することが予測されるときは、出動順路の選定、警防任務の確認、地理、水利の確認、積載警防資器材の確認及び積載等を行い、出動態勢の万全を期さなければならない。

(出動時の安全)

第62条 分隊長は、消防車等の出動に際しては、次の各号に掲げるところにより、交通事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(1) 災害出動に際しては、的確な順路をとり、やむを得ない場合のほかは、すべて1列縦隊で安全な距離を保って走行し、前行消防車等の追越し信号のある場合のほかは追い越さないこと。

(2) 災害現場への出動に際しては、緊急自動車の優先権を過信することなく、十分な注意を払うこと。

(3) 分隊長は、機関員の隣接に乗車すること。

(4) 消防車等には、原則として消防関係者以外の者は乗車させないこと。

第4節 災害現場における警防活動

第1款 通則

(警防活動の原則)

第63条 災害現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次に掲げる原則によらなければならない。

(1) 人命の安全確保を最優先すること。

(2) 現場最高指揮者の統括指揮のもとに、統括のある活動をすること。

(3) 各隊相互間の連携を密にし、消防用機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。

(先着隊の行動)

第64条 先着隊は、災害現場において、主として次の事項に留意して行動しなければならない。

(1) 人命救助の最優先の実施

(2) 早期の情報収集

(3) 現場速報

(4) 延焼防止

(5) 消防部隊の増強の有無の早期判断

(後着隊の行動)

第65条 後着隊は、災害現場において、主として次の事項に留意して行動しなければならない。

(1) 先着隊との連携による人命救助の実施

(2) 災害の推移状況の早期判断

(3) 前号の判断に基づく部署位置の決定

(4) 火災警戒区域又は消防警戒区域の早期設定及び周知

(5) 警防活動中の現場速報

(現場判断)

第66条 現場最高指揮者は、災害の状況から判断し、増強部隊の要請その他状況に応じた的確な初動措置を行わなければならない。

2 現場最高指揮者は、災害の状況、消防部隊の現況等を総合的に判断し、適切に各隊を配置しなければならない。

(現場速報)

第67条 現場最高指揮者は、次に掲げる事項を通信指令課に速報しなければならない。

(1) 現場到着、指揮宣言及び現場指揮本部の設置の状況

(2) 災害の種別並びに災害の発生場所及びその周辺の状況

(3) 現場指揮本部の強化及び消防部隊の増強の要否

(4) 災害の状況

(5) 死傷者、行方不明者又は要救助者の状況

(6) 重大な警防活動作戦の実施又は変更

(7) 警戒区域の設定状況

(8) 火災の鎮圧、鎮火又は警防活動の終了

(9) 前各号のほか、必要と認める事項

2 通信指令課長は、現場情報その他の情報を整理し、警防課長に報告しなければならない。

(現場広報)

第68条 現場最高指揮者は、災害の状況及び消防部隊の行動について掲示板等の有効活用によって、群集心理による関連災害の防止に努めるとともに、報道機関に対し、的確な情報を提供するものとする。

(消防対象物の使用等)

第69条 法第29条の規定に基づく消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は、必要最小限にとどめなければならない。

(火災警戒区域の設定)

第70条 現場最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等により法第23条の2の規定に基づく火災警戒区域を設定する必要があると認めたときは、区域内における火気の使用を禁止し、又は区域内からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。

(消防警戒区域の設定)

第71条 現場最高指揮者は、法第28条の規定に基づく消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、区域内からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。

(警戒区域の設定範囲等)

第72条 火災警戒区域及び消防警戒区域(以下「警戒区域」という。)の設定範囲については、別表第4に掲げる基準により、災害の状況、気象状況等から合理的に判断して決定しなければならない。

2 警戒区域には、警防資器材を用いて設定区域を表示し、必要箇所には警戒人員を配置する。

(飛火警戒)

第73条 現場最高指揮者は、気象状況又は延焼状況等により飛火警戒の必要があると認めるとき、出動部隊の一部に飛火警戒を命じ又は通信指令課に飛火警戒に必要な部隊の出動を要請しなければならない。

2 飛火警戒を行う消防部隊は、風向、風速、消防対象物の状況等を考慮し、最も危険とされる場所を中心として飛火警戒に必要な現場広報を行うとともに、飛火による延焼の防止に努めなければならない。

(現場交替)

第74条 署長は、警防活動が長時間に及ぶと予測されるときは、隊員の疲労度を考慮し、現場交替の措置をとるものとする。

(現場引揚げ等)

第75条 出動した消防部隊の引揚げは、当該現場最高指揮者の指示による。ただし、消防長が災害の状況から特に必要と認め現場引揚げの指示を出したときは、当該指示によらなければならない。

2 消防部隊の各隊の隊長は、前項の引揚げ指示により災害現場から引き揚げる際には、次の出動に備え、再出動の可否を直ちに通信指令課に通報しなければならない。

3 出動した消防部隊の各隊は、災害現場より引揚げを完了したときは、使用ホースの補充及び消防用機械器具の点検整備を行い、次の出動に備えなければならない。

(現場保存等)

第76条 現場最高指揮者は、災害原因調査を容易に実施できるようにするため、現場の保存に努めるものとする。この場合において災害の原因に犯罪の疑いがあると認めるときは、直ちに管轄警察署に通報しなければならない。

(警察との連絡)

第77条 消防長及び署長は、次の事項について管轄警察署長と密接な連絡を保持しなければならない。

(1) 緊急出動途中道路を譲らない車両等に関すること。

(2) 災害現場の警戒及び取締りに関すること。

(3) 災害原因の調査及び証拠の保全に関すること。

(4) その他必要と認める事項

(出動区域以外の災害に出動したときの措置)

第78条 消防部隊は、災害現場が定められた出動区域外であることが判明しても、別命のない限り警防活動に従事しなければならない。

(出動指令の対象となった災害以外の災害を発見したときの措置)

第79条 消防部隊の各隊の隊長は、出動途中又は災害現場から引揚げ途中において、出動指令の対象となった災害以外の災害を発見したときは、直ちに通信指令課及び現場最高指揮者に通報するとともに、原則として現場最高指揮者の指示に従い必要な措置をとらなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、必要な措置をとった後において報告するものとする。

(任務遂行不能時の措置)

第80条 消防部隊の各隊の分隊長は、車両の故障及び交通事故により任務を遂行することが困難となったときは、直ちに通信指令課及び現場最高指揮者に通報するとともに、必要な措置をとらなければならない。

(被害調査)

第81条 警防課長は、警防活動中又は終了後に、被害状況の調査を実施しなければならない。

第2款 火災防ぎょ活動

(火災防ぎょ活動の原則)

第82条 火災防ぎょ活動は、人命の安全確保を最優先とし、また延焼の阻止に力点をおいた行動によって火勢の早期鎮圧を図り、被害を最小限度にとどめることをもって原則とする。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第83条 鎮圧及び鎮火の決定は、現場最高指揮者が行う。

(再燃防止)

第84条 現場最高指揮者は、再燃火災を防止するため、別に定めるところにより必要な措置をとらなければならない。

(水利の選定)

第85条 水利の選定は、包囲部署を考慮して直近の有効水利を選定しなければならない。

(ホースの延長)

第86条 ホースの延長は、火災の規模、消防対象物、水利部署その他の状況を考慮して延長方法及び経路を速やかに判断し、迅速な行動により実施しなければならない。

2 ホースの延長は、同時2線延長を原則とし、機械性能を高度に活用しなければならない。

3 筒先部署位置付近には、転進移動に備え適当な余裕ホースを確保しなければならない。

(筒先配備)

第87条 現場最高指揮者は、延焼阻止をはかるため燃焼物、燃焼の規模、燃焼位置等を考慮し、適切な筒先配備を行わなければならない。

(送水及び圧力)

第88条 送水は、放水形態及びホース延長本数等を考慮し、火勢を制圧し得る筒先圧力を確保しなければならない。

(筒先部署及び放水)

第89条 筒先部署及び放水は、次の各号によらなければならない。

(1) 放水は、燃焼実態に接近して行い、注水範囲を広くとること。

(2) 筒先部署は、屋内進入を原則とし、消火効果及び隊員の安全を考慮した位置を選定すること。

(3) 火勢の状況により筒先圧力の増減、放水形態の変化及び転進移動を適切に行うこと。

(4) 放水は、必要最小限にとどめること。

(待命)

第90条 現場最高指揮者は、出動部隊のうち現場活動を必要としない分隊に対し、待命を指示しなければならない。

2 待命を受けた分隊の分隊長は、現場最高指揮者が指定する位置において待機し、別命に備えなければならない。

(部隊の削減)

第91条 現場最高指揮者は、火災の鎮圧後、災害状況を考慮して、警防活動に従事している消防部隊の削減に努めなければならない。

第3款 救助活動

(救助活動の原則)

第92条 救助活動は、人命検索、避難誘導等危険な状態にある者を安全な場所に救出するための措置をとるとともに、必要に応じて応急措置を行うことにより、被害を最小限度にとどめることをもって原則とする。

2 救助活動について必要な事項は、別に定める。

第4款 救急活動

(救急活動の原則)

第93条 救急活動は、傷病者の観察及び必要な応急措置を行い、疾病に応じて医療機関その他適切な医療を行うことができる場所(以下「医療機関等」という。)に搬送することをもって原則とする。

2 救急活動について必要な事項は、別に定める。

第5款 その他の警防活動

(水防活動の原則)

第94条 水防活動は、人命の安全確保を最優先とし、重要な水防区域を中心として河川等及びその施設の警戒巡視に当たるとともに、重大な被害の発生のおそれがあるときは、速やかに予想される被害の程度に応じた体制に移行して、水災による被害を最小限にとどめることをもって原則とする。

(震災活動の原則)

第95条 震災活動は、人命の安全に直接関係する地域、施設等を優先とした火災防ぎょ活動、救助活動及び救急活動を行い、震災による被害を最小限度にとどめることをもって原則とする。

(補給活動)

第96条 警防課長及び署長は、所属職員に対し、非常食、飲料、燃料その他警防活動用の資器材について、補給活動を命ずることができる。

(資器材の搬送)

第97条 警防活動に必要な消火薬剤及び警防資器材等は、現場最高指揮者又は現場指揮本部長の要請により災害現場に搬送する。

第6款 報告

(署長の報告)

第98条 署長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、消防長に口頭報告するとともに、事後速やかに別に定める様式をもって報告をしなければならない。

(1) 隊員の負傷又は消防用機械器具が破損した場合

(2) 誤って出動した場合又は出動が極度に遅延した場合

(3) 警防活動に従事する職員に対し、その行為を妨害した者があった場合

第5節 現場分析

(現場分析)

第99条 警防課長及び署長は、災害の程度に応じ、別に定めるところにより現場分析を行い、警防活動の問題点を指摘し、及び資料を収集分析し、以後の警防活動に積極的に反映させるものとする。

(検討会)

第100条 警防課長及び署長は、警防活動のうち特に必要があると認めるものについては、当該活動を行った者その他関係者の出席を求め、別に定めるところにより検討会を開催し、以後の警防活動に反映させるものとする。

第6節 削除

(平28訓令5)

第101条から第116条まで 削除

(平28訓令5)

第7節 特別警戒及び非常警備体制

第1款 特別警戒

(特別警戒の実施)

第117条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別警戒の実施を発令する。

(1) 火災警報が発令され、火災予防上危険であると認められるとき。

(2) 重要水防区域内の河川の水位が警戒水位に達したとき、又は水防活動用の洪水注意報・警報若しくは水防警報が発令されたとき。

(3) 地震が発生し、管内全域に災害が発生するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号のほか、警防対策上特に必要と認められるとき。

2 署長、消防本部の各課長は、特別警戒が発令されたときは、災害の発生が予想される程度に応じて非番職員(休暇中の者、休日に当たっている者及び勤務時間外である者をいう。以下同じ。)を召集する等により、警防活動体制の強化を図り、それぞれ所要の警防活動に当たらなければならない。

(特別警戒発令時の措置)

第118条 署長は、特別警戒下にあっては、特に次の事項について留意し、警戒体制を強化しなければならない。

(1) 所属職員に対して特別警戒の目的を周知徹底すること。

(2) 消防用機械器具を点検整備させ、出動及び警防活動に支障のないようにすること。

(3) 警戒を要する区域を指定して所属職員を巡回させ、管内の状況を把握すること。

(4) 広報活動を徹底すること。

(5) 管内の警戒状況を必要に応じ警防課長に報告すること。

第2款 非常警備体制

(非常警備体制)

第119条 消防長は、非常災害時においては、消防本部及び各署所の全部又は一部に対し、別表第5に定める基準により非常警備体制を発令する。

2 消防長は、十和田地域広域事務組合の構成市町(以下「構成市町」という。)の災害対策本部長から構成市町の地域防災計画で定める動員計画に基づく非常配備の指令を受けたときは、その指令に応じた非常警備体制の発令をしなければならない。

(警防本部等の設置)

第120条 前条第1項の非常警備体制が発令されたときは、消防本部に警防本部を、消防署に署隊本部を置く。

2 警防本部に警防本部長を置き、消防長をもってこれに充てる。

3 警防本部長は、警防本部を統括する。

4 警防本部に署隊本部長を置き、署長をもってこれに充てる。

5 署隊本部長は、署隊本部を統括する。

6 前各号に定めるもののほか、警防本部及び署隊本部の任務並びに組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(非常警備体制発令時の措置)

第121条 署長及び消防本部の各課長は、非常警備体制が発令されたときは、別表第5に定める体制区分に応じて非番職員を召集する等により、警防活動体制の強化を図り、非常警備体制を確立しなければならない。

第3款 召集

(召集の種別及び方法)

第122条 召集の種別は、次のとおりとする。

(1) 非常召集 署長及び消防本部の各課長が、次に定めるところにより行う召集

ウ 第117条に規定する特別警戒が発令された場合で、必要と認めたときに、災害の発生が予想される程度に応じて、別に定める基準により行う非番職員の召集

(2) 訓練召集 警防訓練の実施のため、警防課長及び署長が消防長の承認を得て行う必要な非番職員の召集

(3) 通常召集 前2号に定めるもののほか、警防業務又は警防活動上特に必要と認めたときに行う必要な非番職員の召集

2 召集の方法は、加入電話、急使伝達、その他適切な方法による。

2 前項の召集計画に定めるべき事項は、別に定める。

(適用除外職員)

第124条 召集は、次に掲げる非番職員に対しては、特に必要がある場合を除き、これを行わない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 祭日休暇、服忌休暇、結婚休暇、配偶者出産休暇及び傷病による休暇中の職員

(3) 出張中又は旅行中の職員

(4) 前3号のほか、特に理由があり所属長が認めた職員

(参集)

第125条 非番職員は、召集の命を受けたときは、特に参集場所を指定された場合を除き、それぞれの所属署所に参集し、上司の指示を受けなければならない。ただし、交通しゃ断その他特別の事由により指定された場所又は所属署所に参集することができなくなったときは、最寄りの署所へ参集し、所属署所の上司に報告し、その指示に従うものとする。

第4款 警防活動体制の強化

(予備隊の編成)

第126条 署長は、所属の非番職員をもって消防予備分隊、救助予備分隊若しくは救急予備分隊をそれぞれ編成しておかなければならない。

(災害情報連絡体制)

第127条 特別警戒の実施時又は非常災害時においては、別に定めるところにより、災害情報連絡体制をとり、迅速かつ的確な情報の収集及び伝達に努めるとともに、消防部隊が行う警防活動に関する指令を徹底させることにより、効率的な警防活動の確保を図らなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第129条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第42条関係)

(平28訓令5・全改)

指揮体制表

出動種別 | 大区分 | 小区分 | 指揮体制 | ||

出動区分 | |||||

第1出動 | 第2出動 | 第3出動 | |||

火災出動 | 建物火災 | 一般建物火災 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 |

中高層火災 | |||||

地下火災 | |||||

指定建物火災 | |||||

危険物火災 | |||||

林野火災 | 林野火災 | ||||

車両火災 | 車両火災 | ||||

自動車専用道路車両火災 | |||||

鉄道車両火災 | |||||

R(放射性物質)搬送車両火災 | |||||

船舶火災 | 船舶火災 | ||||

航空機火災 | 航空機火災 | ||||

その他火災 | その他火災 | ||||

救急出動 | 火災 | 火災 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 |

自然災害 | 自然災害 | ||||

水難事故 | 水難事故 | ||||

交通事故 | 交通事故 | ||||

自動車専用道路事故 | |||||

労働災害 | 労働災害 | ||||

運動競技 | 運動競技 | ||||

一般負傷 | 一般負傷 | ||||

加害 | 加害 | ||||

自損行為 | 自損行為 | ||||

急病 | 急病 | ||||

転院搬送 | 転院搬送 | ||||

医師搬送 | 医師搬送 | 現場最高指揮者 | |||

資器材輸送 | 資器材輸送 | ||||

その他 | その他 | ||||

救助出動 | 火災 | 火災 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 |

交通事故 | 交通事故 | ||||

自動車専用道路事故 | |||||

水難事故 | 水難事故 | ||||

自然災害事故 | 自然災害事故 | ||||

機械事故 | 機械事故 | ||||

建物等事故 | 建物等事故 | ||||

高所事故 | 高所事故 | ||||

ガス及び酸欠事故 | ガス及び酸欠事故 | ||||

破裂事故 | 破裂事故 | ||||

その他事故 | その他事故 | ||||

PA連携出動 | 火災 | 火災 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 |

自然災害 | 自然災害 | ||||

水難事故 | 水難事故 | ||||

交通事故 | 交通事故 | ||||

自動車専用道路事故 | |||||

労働災害 | 労働災害 | ||||

運動競技 | 運動競技 | ||||

一般負傷 | 一般負傷 | ||||

加害 | 加害 | ||||

自損行為 | 自損行為 | ||||

急病 | 急病 | ||||

転院搬送 | 転院搬送 | ||||

医師搬送 | 医師搬送 | 現場最高指揮者 | |||

資器材搬送 | 資器材搬送 | ||||

その他 | その他 | ||||

その他出動 | 警戒 | 警戒 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 |

危険排除 | 危険排除 | ||||

調査 | 調査 | 現場最高指揮者 | |||

自然災害 | 自然災害 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

ヘリ支援 | ヘリ支援 | 現場最高指揮者 | |||

自動車専用道路事故 | 自動車専用道路事故 | 第1指揮体制 | 第2指揮体制 | 第3指揮体制 | |

その他 | その他 | ||||

注

2 災害規模、発生件数その他災害の状況を考慮し、消防長が必要と認めるときは、本表の指揮体制を変更することができる。

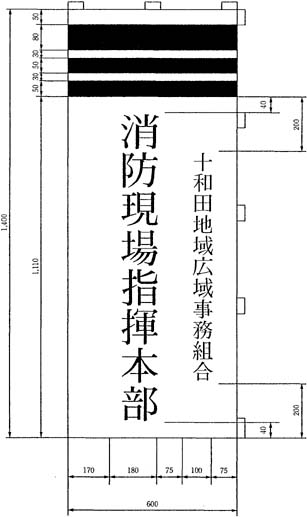

別表第2(第46条関係)

(平15訓令1・全改)

現場指揮本部旗の制式

区分 | 摘要 |

地質・地色 | 白色で、耐久性にすぐれているもの。 |

記章線 | 上部線は黒色で80mmの横線1本、中及び下線は赤色で50mmの横線各1本とする。 |

記章線の位置、間隔 | 旗の上辺から50mmとし、線の間隔は30mmとする。 |

「消防現場指揮本部」の文字の位置 | 文字の色は青色とし、「消」の文字は記章線の下辺より40mm、旗の左側端より170mmとし、「部」の文字は旗の下端より40mmとする。 |

「十和田地域広域事務組合」の文字の位置 | 文字の色は青色とし、「十」の文字は記章線の下辺より200mm、旗の右側端より75mmとし、「合」の文字は旗の下端より200mmとする。 |

旗の形状及び寸法(単位はmm)は、次の図のとおりとする。

別表第3(第52条関係)

(平28訓令5・全改)

出動区分表

出動種別 | 大区分 | 小区分 | 出動区分 | ||

火災出動 | 建物火災 | 一般建物火災 | 第1出動 | 第2出動 | 第3出動 |

中高層火災 | |||||

地下火災 | |||||

指定建物火災 | |||||

危険物施設火災 | |||||

林野火災 | 林野火災 | ||||

車両火災 | 車両火災 | ||||

自動車専用道路車両火災 | |||||

鉄道車両火災 | |||||

R(放射性物質)搬送車両火災 | |||||

船舶火災 | 船舶火災 | ||||

航空機火災 | 航空機火災 | ||||

その他火災 | その他火災 | ||||

救急出動 | 火災 | 火災 | 第1出動 | 第2出動 | 第3出動 |

自然災害 | 自然災害 | ||||

水難事故 | 水難事故 | ||||

交通事故 | 交通事故 | ||||

自動車専用道路事故 | |||||

労働災害 | 労働災害 | ||||

運動競技 | 運動競技 | ||||

一般負傷 | 一般負傷 | ||||

加害 | 加害 | ||||

自損行為 | 自損行為 | ||||

急病 | 急病 | ||||

転院搬送 | 転院搬送 | ||||

医師搬送 | 医師搬送 | ||||

資器材輸送 | 資器材輸送 | ||||

その他 | その他 | ||||

救助出動 | 火災 | 火災 | 第1出動 | 第2出動 | 第3出動 |

交通事故 | 交通事故 | ||||

自動車専用道路事故 | |||||

水難事故 | 水難事故 | ||||

自然災害事故 | 自然災害事故 | ||||

機械事故 | 機械事故 | ||||

建物等事故 | 建物等事故 | ||||

高所事故 | 高所事故 | ||||

ガス及び酸欠事故 | ガス及び酸欠事故 | ||||

破裂事故 | 破裂事故 | ||||

その他事故 | その他事故 | ||||

PA連携出動 | 火災 | 火災 | 第1出動 | 第2出動 | 第3出動 |

自然災害 | 自然災害 | ||||

水難事故 | 水難事故 | ||||

交通事故 | 交通事故 | ||||

自動車専用道路事故 | |||||

労働災害 | 労働災害 | ||||

運動競技 | 運動競技 | ||||

一般負傷 | 一般負傷 | ||||

加害 | 加害 | ||||

自損行為 | 自損行為 | ||||

急病 | 急病 | ||||

転院搬送 | 転院搬送 | ||||

医師搬送 | 医師搬送 | ||||

資器材搬送 | 資器材搬送 | ||||

その他 | その他 | ||||

その他出動 | 警戒 | 警戒 | 第1出動 | 第2出動 | 第3出動 |

危険排除 | 危険排除 | ||||

調査 | 調査 | ||||

自然災害 | 自然災害 | ||||

ヘリ支援 | ヘリ支援 | ||||

自動車専用道路事故 | 自動車専用道路事故 | ||||

その他 | その他 | ||||

別表第4(第72条関係)

警戒区域設定基準

区分 | 設定範囲 |

法第23条の2の規定に基づく火災警戒区域 | 1 ガス、火薬又は危険物(以下「ガス等」という。)の漏えい場所が地下街及び地下街に準ずる形態のもののうちにある場合にあっては、当該地下街及びこれらに準ずる部分の全体並びに当該漏えい場所から半径約100メートルを超える地上部分の範囲に設定する。 2 ガス等の漏えい場所が1以外の消防対象物のうちにある場合にあっては、消防対象物の周囲から半径約100メートルを超える範囲に設定する。 3 ガス等の漏えい場所が屋外にある場合にあっては、当該漏えい場所から半径約100メートルを超える範囲に設定する。 |

法第28条の規定に基づく消防警戒区域 | 1 地下街及び地下街に準ずる形態のものの火災の場合にあっては、当該地下街及びこれらに準ずる部分の全体に設定する。 2 1以外の消防対象物の火災の場合にあっては、当該消防対象物の存する街区(道路境界線等で囲まれた部分をいう。)に設定する。 |

摘要 | 上記の設定範囲については、災害の規模、周囲の状況に応じ、拡大し、又は縮小するものとする。 |

別表第5(第119条、第121条関係)

(平28訓令5・一部改正)

非常警備体制発令基準

体制の区分 | 発令基準 | 職員の召集 | とるベき措置 | ||

消防本部 | 各消防署 | 消防本部 | 各消防署 | ||

第1非常警備体制 | 1 局地的に災害が発生した場合で、その拡大が予想されるとき。 2 大規模な災害が発生し、警防体制を強化する必要があるとき。 | 1 各課の係長以上の職にある職員 2 各課に所属する職員で1の職員を除く毎日勤務職員のおおむね3分の1以内 | 1 消防司令補以上の階級にある職員 2 1の職員を除く職員のおおむね2分の1以内 3 1の職員を除く予備隊の指定を受けた職員のうち署長が必要と認めた者 | 1 第1次情報連絡体制の確立 2 非常召集 | 1 第1次情報連絡体制の確立 2 非常召集 3 予備隊の編成隊員の参集 |

第2非常警備体制 | 1 火災が多発し、気象状況からそれらが延焼拡大することが予想され、更に警防体制を強化する必要があると認めるとき。 2 災害が2以上の地区にわたり発生した場合で、その拡大が予想されるとき。 3 震度5弱以上の地震が発生し、管内全域に被害発生のおそれがあると認めるとき。 4 その他非常災害時において更に警防体制を強化する必要があると認めるとき。 | 1 係長以上の職にある職員 2 1の職員を除く職員のおおむね3分の2以内 | 1 消防司令補以上の階級にある職員 2 1の職員を除く職員のおおむね3分の2以内(予備隊の指定を受けた職員の全員) | 1 第2次情報連絡体制の確立 2 非常召集 | 1 第2次情報連絡体制の確立 2 非常召集 3 予備隊の編成隊員の参集 |

第3非常警備体制 | 1 震度6弱以上の地震が発生したとき。 2 管内全域に甚大な被害をもたらす災害が発生し、又は発生することが予想され、第2非常警備体制以下の警防体制では対応が困難なため、警備体制を強化する必要があると認めるとき。 | 所属職員全員 | 所属職員全員 | 1 第3次情報連絡体制の確立 2 非常召集 | 1 第3次情報連絡体制の確立 2 非常召集 |